2024年9月17日、船橋市議会の本会議で、下水道の民営化及びコンセッション導入の呼び水である「ウォーターPPP」導入検討について、中止を求める立場から質問しました。船橋市は「コンセッションの導入については現時点では考えていない」と答えましたが、注視が必要です。

また、新船橋駅西地区(山手の日本建鐵跡地)の開発・JCHO船橋中央病院の移転をめぐる問題や、不登校の小・中学生の居場所である校内教育支援センター(校内フリースクール)の体制拡充、管理職への不登校に関する研修の実施について質問しました。

ーーーーー

◆松崎さち 議員 日本共産党の松崎さちです。

では、下水道の民営化からお伺いいたします。

本市は、4月30日、下水道事業に民間活力導入の可能性を検討するとして、PwCアドバイザリー合同会社と約2000万円の業務委託契約を結んでおります。7月上旬には、ウォーターPPPを導入検討しているとして、市内の下水道関連業者向けに説明会を実施、8月中旬から今月上旬まで──今ですけれども、実施の主体となるもしくは参画する意向のある法人、そして法人のグループから聞き取りを行うというサウンディング調査が行われております。

私はこれを偶然知りまして、大変驚いたんですけれども、ウォーターPPPっていうのは非常に分かりづらいので、まず、これはどういうものなのか、そして、なぜ導入を検討されているのか、お伺いいたします。

◎下水道部長(植田昭二) お答えいたします。

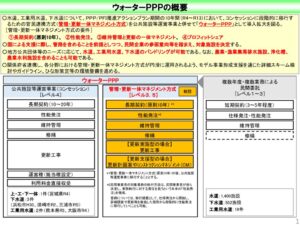

ウォーターPPPとは、コンセッション及び同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式の総称です。また、同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式とは、例えば下水道処理場で導入済みである包括的民間委託に管路施設の維持管理業務や更新業務を加え、管理・更新を一体的にマネジメントするようなイメージです。

また、ウォーターPPPを導入検討する理由につきましては、令和5年6月に国から汚水管の改築に関わる国費支援に関して、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和9年度以降に要件化するということが示されたことから、検討を行うことといたしました。

以上です。

◆松崎さち 議員 ご説明ありがとうございます。

それで今日は、政府の……国交省の資料を配らせていただきました。国土交通省が昨年6月に行いました下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会で配ったウォーターPPPについてという資料でございます。

今、部長からおっしゃられたとおり、更新も含むということで、大きな工事も民間に任せていく可能性がある、原則10年の長期契約であるということで、これはかなり大きなものだなというふうに思っております。

今お話がございました2027年度以降、汚水管の改築の国からの交付金を受けるには、2026年度中に船橋市としてウォーターPPPの導入を決定していなきゃいけないというこの話ですけども、民営化をより進めなければペナルティーを与えますと、そういうことです。これは地方自治に反するものとして強く抗議すべきだと考えます。

本市は、この間、国土交通省に抗議をされたんでしょうか。どういう対応をこの間されてきたんでしょうか。また、もしこれ導入しないと、2027年度から10年間でどれだけ国からペナルティーとして交付金が来なくなってしまうのか、影響額をお伺いいたします。

◎下水道部長(植田昭二) お答えいたします。

ウォーターPPPの導入につきましては、現在、検討を進めている段階で、その導入に当たりまして、本市に不利益が想定されるなど、そぐわない場合につきましては、国に申入れすることも検討していきますが、今現時点で申入れをするようなことは検討してません。

事業費につきましては、令和5年度ですと国費で約1億、今後の改築事業につきましては、計画的に点検調査を行った上で状態の悪い施設を直す事業になりますので、将来の事業費をお示しするのは難しいですが、今後老朽化する施設が増大していきますので、事業費も増大していくことは想定しています。

以上です。

◆松崎さち 議員 今後どれぐらいの影響額があるかは分からないということなんですけれども、しかし、影響額を示さないで国から交付金もう来ませんよと、脅しじゃないでしょうか。これだけでは納得ができません。今日の資料のウォーターPPPの概要と書かれているほうの資料の1行目には、水道、工業用水道、下水道について、PPPアクションプラン期間の10年間においてコンセッションに段階的に移行するために、ウォーターPPPの導入拡大を図るとあります。

コンセッションというのは聞き慣れない方も多いと思います。公共施設の民営化の最たるものです。施設の所有権は自治体に残したまま運営権を民間企業に実質売却する仕組みです。下水道で言えば、料金は直接管理運営する企業の懐に入ります。運営権は抵当権も設定でき、最悪、よそに移転することさえあり得ます。

20年間と長期間にわたる契約で、例えば先行しているのは浜松市です。2018年度、下水道にコンセッションを導入しました。世界3大の水メジャーのヴェオリア社の日本法人が受けております。このヴェオリア社の関連企業に随意契約で何億円もの多額の工事を発注するということが実際に起きております。

地方自治法や地元の中小企業の利益を優先する官公需法に違反してるんじゃないか、こういう指摘に対して、行政側は民間企業だから、官公需法も地方自治法も適用されませんと答えました。

2018年の水道法の改定では、コンセッションは問題が大きいとして議論が国会で紛糾しております。意見陳述を参議院で行った水ジャーナリストの橋本淳司さんは反対を表明して、海外では非常に問題の多いコンセッションについて、再公営化をする自治体が多いということを紹介されました。多くは企業の業務内容、金の流れが分かりにくくなった、多額の役員報酬や株式配当に市民の利用料は消えていった、水道へ投資も行わず、税金を払わないケースもあったとご紹介されてます。

同じく反対された全日本水道労働組合の二階堂健男委員長は、コンセッションでは災害対応の責任についても曖昧になるとおっしゃってます。雇用環境が悪化すると指摘されました。数十年も運営を民間企業に任せ、自分たちの水道という意識が低下し、職員の見識やスキルも低下しかねない。災害時に自治体が責任を負おうと思っても負えない、そしてコンセッション側の企業もそんなお金をもらってないと言えば、でいってしまう。お互いが責任のなすりつけ合いなり、災害時に不幸な結果を生みかねないと強い危惧を表明されています。これは下水道にも通ずる話です。

この日の国会では、内閣府のPPP/PFI推進室には、ヴェオリア社の日本法人の社員が出向していたことさえ暴露されました。法改定で利益を受ける企業の専門家が内閣府の中枢にいて法改定を助けて、しかも政府アクションプランを推進。ついに船橋市でもこうやって下水道についてコンセッションの一歩手前まで導入検討しようという話ですけれども、私は非常に問題があると考えております。

本市はこのコンセッションについて、今、私がご紹介したような問題あるということをお認めになりますでしょうか。ご認識を伺います。

◎下水道部長(植田昭二) お答えいたします。

ウォーターPPPにつきましては、国が示すPPP/PFI推進アクションプランにおいて、今後推進していく事業とされていることから導入の可能性について検討しているところです。

現在の船橋市の職員、技術職の数ですとか、あとは市内の業者に与える影響とかを考慮して、現在、このコンセッションの導入については現時点では考えていません。

以上です。

◆松崎さち 議員 今はコンセッションの導入を考えてなくても、10年後はどうでしょうか。私も含めてこの場にいるかどうか分からないわけですね。で、10年間も性能発注ということになります。これは水質とか所定のことを一定守れば、あとは自由にやっていいよと、維持管理やっていいよと、そういう話なわけなんですけれども、仕様は指定しませんよと、そういうことなんですけども、こういう調子で、10年間も契約をしてお任せすると。市の職員も市民も自分たちの下水道という意識がどんどん低下していくことは免れないんではないでしょうか。

お配りしました資料の真ん中のオレンジの表のすぐ下には、本当に小さくですけどもね、「※1管理・更新一体マネジメント方式(原則10年)の後、公共施設等運営事業に移行することとする」と書いてあります。つまり、コンセッションに移行することとするということです。10年後、状況から見て、コンセッションやらざるを得なくなるということが起きかねないでしょうか。ご答弁ください。

◎下水道部長(植田昭二) お答えいたします。

国土交通省のガイドラインによりますと、10年後のコンセッション方式への移行につきましては、ウォーターPPPの後継としての選択肢として検討してもらいたいという趣旨で書かれているものであり、必ずしもコンセッション方式に移行するものではないと認識しております。

以上です。

◆松崎さち 議員 現時点でコンセッションに移行するつもりはないということであれば、やはり布石になるようなこのウォーターPPP、やるべきじゃないなというふうに考えます。

トランスナショナル研究所という民間団体が研究をしておりまして、世界では公共施設や公共サービスを再公営化するという事例が加速度的に増加をしております。民営化によって運営企業に利用者の個人情報がどんどん蓄積されていって、営利目的に利用されかねない、こういうことも指摘をされております。

国の交付金については、PPPを推進している識者の方であっても、ウォーターPPP導入したからってずうっと別に交付金つくとは限りませんけどねと、そんなことをインターネット上の鼎談でおっしゃっております。

こういうことに、やはり操作されるべきじゃないと思いますし、国に強く抗議していただきたいです。市民を脅すような民営化の推進もやめるべきだということを申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。

日本建鐵の跡地と船橋中央病院の移転についてお伺いをいたします。

8月19日、船橋市の都市計画審議会で、日本建鐵跡地の開発についてご報告がされました。新船橋駅の西側です。約6.8ヘクタール、東京ドーム1.5個分の面積で、地権者は野村不動産、住友不動産、船橋中央病院の上部組織である地域医療機能推進機構、略してJCHOです。1,300戸~1,400戸のマンションを建設する、イベント広場を設置すると、そういうことが事業者側の案に載ってるんですけれども、ここに船橋中央病院の移転も想定がされております。人や車の往来が今以上に増えていきます。

しかし、都計審の資料では、現在の歩道を広げるかどうか、そして車道を広げるかどうかについては全く言及がされておりません。開発区域の周りは車の道路、車道は6.5メートルと狭く、土日はイオンモール船橋の影響で渋滞しております。緊急車両は渋滞していなくても、安定的に通ることができません。歩行者や自転車も大変狭いところで苦労をしているところです。

この開発がこのまま進むと、渋滞が一層ひどくなるんじゃないか、誰でも思うところだと思います。自転車道や歩道は広がるのか、病院、中央病院が来て本当に大丈夫かと、地元の皆さんは大変心配されています。

本市はこの開発についてそういう問題があるということを認識されているんでしょうか。また、周りの中学校はマンモス校です。行田第二中学校の建設がいよいよ必要だと考えますけれども、市のご見解をお伺いいたします。ご答弁ください。

◎都市計画部長(杉原弘一) お答えいたします。

山手1丁目にあります旧日本建鐵株式会社の工場跡地の周辺道路につきましては、工場跡地の隣接地にございます、今議員のほうからございました大型商業施設が立地していることから、曜日や時間帯によって渋滞が発生することがあることは認識してございます。

マンション開発により渋滞が悪化するのではないかという点についてですが、現在、事業者においてマンション建設による道路交通に与える影響についての交通量調査等を実施しているところでございます。

以上でございます。

◎管理部長(鈴木寿雄) お答えいたします。

国家公務員宿舎船橋行田跡地は、西部地区の中学生の増加に対応できるよう、新設中学校用地及び行田中学校の拡張用地として取得したものでございます。日本建鐵跡地の住所は行田中学校の学区となりますが、現在、当該地の最寄りの海神中学校校舎について改築のための実施設計を行っており、様々な使い方ができるよう、多目的スペースを設置した設計としております。

仮に、当該地で森のシティ並みの共同住宅等の開発が行われた場合でも、学区変更すれば中学生の受入れは可能と考えております。

日本建鐵跡地開発に伴う中学生の受入れ先につきましては、今後、より詳細な供給戸数や供給時期などを情報収集し、また生徒推計を見ながら、国家公務員宿舎船橋行田跡地への中学校の新設も含め、検討を行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 学校のほうから指摘させていただきますと、マンモス校だと、やっぱり特別支援学級を増やしてほしい──全校設置してほしいとか、少人数指導のための教室確保したいとか、そういうことに応えられないわけです。特にこの地域はそういうことが本当にひどいので、状況を見るというよりはもう早急に建設に向けて動くべきだと考えます。

それから、今、渋滞のことについては、曜日や時間帯によって発生すると認識されているということで、調査中ということでしたけれども、調査の結果、これはどうしても事業者にちゃんと手だて打っていただかなきゃいけないと、そういうことになったときに、どうされていくおつもりなんでしょうか、お伺いをしたいと思います。

◎都市計画部長(杉原弘一) お答えいたします。

当該地につきましては、民間事業者から新たなまちづくりの方針が提案され、現在、都市計画として良好なまちづくりを誘導するための協議を行っているところでございます。その協議の中で道路の車道や歩道、それぞれの幅員につきましても、現在協議しているところでございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 多くの住民が何十年にもわたって、この開発の影響を受けていくことになります。決して、野村不動産と住友不動産とJCHOだけのまちづくりではありませんので、ぜひ、手を打っていただきたいと思いますし、その点で私、実効的な改善を1つ求めたいと思います。

まちづくりへの住民参加を担保することです。船橋市は工業地域であるこの日本建鐵の跡地で、マンションの高さ制限を緩和して、たしか45メートルまで引き上げるおつもりだと思います。病院を建てることも必要になるかもしれないと。そういうことで、地区計画の活用か、用途地域を変更するかということを検討されています。

しかし、地区計画の活用だけですと、その原案に対して意見書を住民が出して、公聴会で意見を出す、こういうことができなくなるんじゃないんでしょうか。地権者の野村不動産と住友不動産とJCHOだったら、意見書を出して公聴会を開くってことはできたとしても、区域外の住民の意見を基に公聴会が開けるのかどうか、お伺いいたします。

◎都市計画部長(杉原弘一) お答えいたします。

地区計画の原案の縦覧などを今後行っていくんですけれども、これにつきましては船橋市地区計画等の案の作成手続に関する条例で定めておりますとおり、地区計画の原案の内容に関してその案に係る区域内の土地の地権者等から意見をいただく手続でございまして、公聴会の開催の是非など、地区計画の原案以外に関する意見をいただくことは想定していないというところでございます。

また、議員のほうからありました高さの突破とかにつきましてでございますが、地区計画により高度地区を緩和する場合につきましては、船橋都市計画高度地区運用基準に基づきまして、周辺住民等に十分周知し、説明することとしておりまして、今回、議員がお尋ねのこの日本建鐵跡地の地区計画につきましても、事業者から周辺の住民の方々に向けた説明会を開催すると聞いております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 区域外の住民からの意見をもらうということは、原案については想定していないということでしたので、つまり、公聴会開けないということだと理解をいたしました。

それで、今回のことについては、高さ制限について事業者が周辺住民に向けて周知し、説明会もするっていう話があったんですけど、これをやっぱり制度的に担保すべきではないかなと考えます。

練馬区では住民の参加を担保するために、地区計画で規制緩和をするんであれば、区域内外の住民を対象にして、地区計画の原案の申出に、この場合、事業者が説明会を開いてその意見を十分に聴取しなければならないと定めております。さらに原案について、住民や利害関係人は意見書を区長に提出できるとして、船橋市よりも住民の権限が広く保障されております。

ここの開発だけじゃなくて、もう市内、いろんなところで開発が進んでるわけですね。本市でもやっぱりこういう民主主義の手続ですから、こういう制度をきちんと保障していくべきじゃないかなと思いますけども、市のご見解をお伺いいたします。

◎都市計画部長(杉原弘一) お答えいたします。

今、議員のほうからございました練馬の条例というところでございます。練馬のまちづくり条例につきましては、地区計画等の住民原案が土地利用の規制の緩和になっている場合に、要は住民から意見を受けたりとかそういうことができるというふうになっているというところでございます。

船橋市の場合は、やはりこの規制の緩和、先ほどもご答弁させていただきましたが、高さの緩和についてなんですけれども、その場合に周辺住民に十分周知、説明会などを開いて説明をして意見をいただいて、それに対して答えるという場を設けているというところでございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 今ご指摘ありましたとおり、高さだけじゃなくって、いろんなことに対して規制緩和をされていく中で、やっぱりもっと市民の声をちゃんとつかむべきでないか、後からいろんなことがどっちにしたって問題が広がっていくんですね。渋滞の解消ですとか、マンモス校の解消、安全な歩道、様々な問題について住民の意見をちゃんと聞いていくという仕組みをつくっていくべきだと考えますので、練馬区のような改善を強く求めます。

船橋中央病院についてお伺いいたします。

この中央病院が移転をするという話は、今、病院周辺の住民の間で衝撃を広げております。南本町の高齢者の方からは、今は国道14号線からバスで行けるのに、移転されたらどうやっていったらいいか、そういう声が多数出ているとお伺いしました。現在の中央病院の駐車場を生かした現地建て替えを求める声も多く出されております。

JCHOの本部は、5月の時点では日本共産党に対して移転することとしていますと文書で回答されていましたけれども、8月30日に国会で直接JCHO本部をお尋ねいたしました。一転しまして、物価高の影響で現地建て替えも含めてゼロベースで病院について基本構想を検討中だと、そういうお答えでした。

6月議会で、健康部長はJCHOが今後地域の声を聞く機会を設けていくんじゃないかとお答えになってますけれども、今のところ、そういった話は全くありません。そもそもJCHOは完全な民間とは言えません。もともと社会保険病院、厚生年金病院など国民の保険料などでつくられている病院の組織です。

独立行政法人地域医療機能推進機構法という法律もあります。その第20条には「広く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、地域の実情に応じた運営に努めなければならない」と定めております。こういった病院の移転について、本市は不利益を受ける住民の声に向き合うべきではないでしょうか。

そこで、2点お伺いいたします。

6月議会で健康部長は問題意識をJCHOにも持ってほしいとおっしゃっておられました。その後、JCHOと実際に話し合われたんでしょうか。お答えください。また、もし日本建鐵跡地に移転するというのであれば、病院が遠くなる住民に対し、バスを出すなど足を確保するよう、JCHOに強く要望すべきではないかと思いますけども、ご見解をお伺いいたします。

◎健康部長(高橋日出男) 順次、お答えいたします。

まず、JCHO船橋中央病院、これにつきましては地域協議会という会議体がございます。これは利用者の代表に加え、私も船橋市を代表して参加をさせていただいております。

その地域協議会に対して、まだこういう、先ほどご質問者がご紹介いただいた市民の声につきましては、その地域協議会を通じてJCHO中央病院のほうにはまだ伝えていない状況でございます。

さらに、移転の距離が、仮に日本建鐵跡地に移転した場合は、前回の定例会でも申し上げましたが、地図上の直線距離ですと1キロちょっとといった部分がございます。仮に移転するとなった場合につきましても、今申し上げました地域協議会において、議員がおっしゃることも含めて様々な議論が今後されていくものと認識をしております。

また、市といたしましても、市民の方からそのような要望をいただいた際には、地域協議会などを通じて、病院側にはしっかりとお伝えさせていただきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 今ちょっとお伺いしたいなと思ったんですけれども、地域協議会、年2回開催されると伺っておりますが、次はじゃあいつ開催されるんでしょうか。お伺いいたします。

◎健康部長(高橋日出男) お答えいたします。

令和5年度の開催の結果から申し上げますと、2回目の開催は来年の3月下旬になるかと思われます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 来年3月下旬となると、やっぱり遅過ぎると考えます。向こうは、私もお話を伺ってまして、うちは公立と違って税金は入りませんからってしきりにおっしゃってたんですね。物価高騰で非常に今苦慮しているんだと。そういう中でやっぱりバスを出すか出さないかっていうのも、やはり財政的に影響する話だと考えますので、それはもうすぐにでも伝えていただきたい。住民が強く要望しているということをぜひ意識して、行政に当たっていただきたいということを申し上げます。

最後に、学校教育、不登校の問題で校内教育支援センターについてお伺いいたします。

全小中学校での校内フリースクール、校内教育支援センターは非常によい取組だと私も考えております。しかし、現場で戸惑いの声が出されております。

小学校のスクールアシスタントは週4日、1日4時間の勤務です。しかし、不登校の子なので朝から来るとは限りません、午後から登校する子もいます。放っておくのもよくないと、校長が言って、空きコマの教員が援助に入っている、そういう実態もあると伺いました。

そうしますと、結局、多忙な教員が翌日の授業準備(予定時間終了2分前の合図)とかいろんなことが後回しになってしまう。

伺いますけれども、スクールアシスタントは、何時から何時まで勤務されているのか、お伺いいたします。

◎学校教育部長(日高祐一郎) お答えします。

スクールアシスタントの勤務時間ということでございますが、1日4時間ということになっておりまして、何時から何時まで勤務するかにつきましては、学校が実際、児童の通室状況を見た中で、何時から何時まで行ってほしいかというようなことであるとか、あと、スクールアシスタントをやっていただく方の事情であるとか、そういったことをお互いに相談をして勤務時間を決めております。

ですので、多いのは、今現在だと8時半から10時までの間に勤務がスタートして、そこから4時間という形が大半であるというふうに把握してます。

以上です。

◆松崎さち 議員 人によるということですけれども、6月議会で、学校教育部長が、やはり勤務時間のことをお尋ねになられて、今年度の各学校の通室状況及びスクールアシスタントの勤務形態の希望に鑑みながら、日数や時間に関して関係各課と協議し、適宜対応していくとご答弁なさってました。

私はやはり1日8時間、正規職員を配置すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。

また、5月9日に2時間の研修が行われてますけども、船橋市教職員組合が6月に、独自の講習をスクールアシスタント向けに開きました。そうしましたら、皆さんからどうしたらいいか分からない、1回しか研修がなかった、相談先も分からない、校長に丸投げされているなどの声が出されていたそうです。

さらに、校内では不登校への対応が理解できない教職員もいて、「何で子供を校内教育支援センターで遊ばせているんだ」と、こういう声が上がることもあるそうです。非常にやりづらいなと、私これ問題だなと考えますけども、本市のご認識をお伺いいたします。ご答弁ください。

◎学校教育部長(日高祐一郎) お答えします。

まず、このスクールアシスタントを8時間にできないのかということでございますが、こちらにつきましては、先ほどから申し上げてるとおり、今年度からこの制度、校内教育支援センター、それから、スクールアシスタントもスタートしておりますので、今年度の通室状況等を鑑みながら、今後に向けては検討していく考えでおります。

実際に、もう少し日数を増やしてほしいというような声もこちらに上がってはおりますので、そういった今の状況をしっかり聞き取った上で、今後、しっかりと検討はしてまいりたいというふうに思っております。

また、研修会についてですが、今年度5月に、先ほどのスクールアシスタントの研修会を実施したところでございます。先ほど、いろいろご指摘ありましたけれども、この研修会では、不登校児童の特性や対応などについての基本的な研修を行いまして、参加者からは大変充実した研修だったという声が聞かれました。

今後、各学校の状況や配慮すべき個々の児童に合わせて業務を行っていく上で、課題や疑問が生じた場合は、教育委員会が学校と連携しながら解決できるように支援してまいりたいと思います。

最後に、子供たちを遊ばせてるだけでいいのかということでございますが、この校内教育支援センターは、不登校児童生徒だけではなく、自分の在籍する学級に入りづらい、そういった児童生徒の居場所となるように運営をしているところでございます。こちらに先ほどのような指摘は届いては、現在のところいませんが、ただ今後もこの校内教育支援センターが子供たちにとってよりよいものとなっていくように、職員たちにもしっかりと研修を行いながら進めてまいりたいと思います。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 夏休みに包括的性教育について養護教諭の方に研修が行われたと伺いまして、非常にいい取組だなと思ってるところですので、期待したいんですけども、特にやっぱり管理職の方、校長先生、教頭先生とか管理職の方が不登校を理解するっていうのが、大事じゃないかなと考えます。この点についてご意見をお伺いいたします。

◎学校教育部長(日高祐一郎) お答えします。

今、議員からご指摘いただきましたように、やはり、管理職にとって不登校児童生徒について、管理職が学ぶこと、また校内教育支援センターをどのように運営していくかを研修すること、これは大変重要なことと考えておりますので、近いうちに校長研修会などを通して、教育委員会として管理職に向けての研修会、これを実施をしたいというふうに考えております。

以上です。

◆松崎さち 議員 近いうちに実施されたいということで、非常に前向きなご答弁をいただけたなというふうに思います。期待をさせていただきたいと思います。不登校の子の力になりたいと、そういう純粋な思いで勤務されてる方がほとんどだと思いますので、ぜひバックアップを充実させていただきたいです。

以上です。