2023年9月12日、船橋市議会の議案質疑で医療センター基金条例に関連して、事業費が膨張している船橋市立医療センターの軟弱地盤への移転計画の撤回を求めました。また2022年度決算と中小建設事業者への支援について質問しました。

ーーーーー

◆松崎さち 議員 日本共産党の松崎さちです。

議案第1号と議案第2号に係る船橋市立医療センター整備基金条例と昨年度決算についてお伺いをいたします。

まず、医療センターですけれども、初めに、私も病院管理者である病院局長が今日この場にいらっしゃらないということについては、甚だ残念な思いでいるということは申し上げておきます。議会軽視は控えるべきです。

今年は関東大震災から100年の年です。大震災に備えて災害に強い町をつくっていく、このことは行政の大きな課題になっています。

9月5日の読売新聞の記事を私も読ませていただきました。「船橋・メディカルタウンの中核 病院予定地液状化懸念」、こういうタイトルの記事で、非常に今、大事な問題提起がされていると思うんです。

先ほど市長は、先番議員の質問にお答えになられて、三次救急、三次医療というのは最後のとりでであると、いかに大事かと語っておられました。その点は私も共感するところなんですけれども、では、なぜそれを軟弱地盤に移転しようとしているのか。今回の条例は、軟弱地盤への医療センターへの移転を促進するものですから、このこと自体がどうなのかと問われていると考えます。

いざというとき、例えば、今後30年の間に7割の確率、私たちが交通事故に遭うよりも高い確率で起きると言われている大震災が起きたときに、本来活躍すべき医療センターがちゃんと機能するのか、そして、固い地盤に医療センターを建てることに比べて市民の負担が増えていく。このことをどう考えていくかということだと思うんです。

それで、記事にありました船橋市と日建設計の会議録を確認をさせていただきました。確かに記事のとおり、昨年の12月、日建設計は地盤調査の結果が想定よりも悪く弱い地盤であったと発言をされております。そして、今年1月25日の第19回設計会議の資料にも記事のとおりであります。このようにありました。

当該敷地の腐植土層では、供用開始後から10年程度の間に5センチ~10センチメートルの二次圧密沈下、いわゆる地盤沈下です。地盤沈下の発生が想定される。そのため、将来的に道路面や建物と外溝の境界部に段差などの不具合が生じる可能性があり、補修等の維持管理が必要となるものと考えられると書かれておりました。

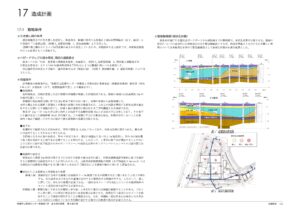

これに関しまして、3月に公開されておりました医療センターの基本設計書、私たちには概要版が議会には配られてたんですけども、詳細版を頂きまして、今日は資料として、A3版の資料として皆様のお手元に1部配っております。

造成計画と書かれた資料の右下には、日建設計が調査したんだと思いますけど、液状化の危険度はどこが高いのか。そのことが紹介されていますし、裏面には、オレンジ色で、どこをどう液状化対応するのか、そういうことが書かれております。

ところで、千葉県が保健医療計画で指定している災害拠点病院について触れたいと思います。東葛南部保健医療圏6市ございます──船橋市、習志野市、八千代市、市川市、鎌ケ谷市、浦安市。この6市、人口は180万人ですけども、ここの災害拠点病院は今、千葉県によって6病院指定されており、その中に船橋の市立医療センターが入っております。

ここ地盤がどうなっているのか、ちょっと私試しに2015年から朝日新聞がインターネット上で無料で行っているサービスがありまして、「災害大国揺れやすい地盤」というところがあります。参考程度だと思いますけれども、住所や地域名を入れるとその町の揺れやすさを表示すると、こういうサービスですので、ちょっと試しに入れて確認してみました。そうしましたら、船橋と八千代の医療センター、災害拠点病院のこの医療センターと千葉県の済生会習志野病院、ここはローム台地、主に大地や丘陵地ですけども、場所によっては揺れやすいとあるんですね。もう3つ、順天堂大学医学部附属浦安病院、これ埋立地で、特に揺れやすい。それから、東京ベイ・浦安市川医療センター、これもやっぱり特に揺れやすいと。それから、東京歯科大学市川総合病院、ここもやっぱり特に揺れやすいと。参考程度だと思いますけれども、朝日新聞のこのサービスが正しいとしましたら、総人口180万人の6市の災害拠点病院のうち、6か所のうち3か所は特に地震の被害を受けやすい場所に建っているんだと。そういうことなんですね。

こういう中で、今は船橋の医療センターは比較的安全な場所に建っております。これ、あえて谷底低地と呼ばれる軟弱地盤に移設するっていう政策判断っていうのは、私は重大ではないかなというふうに考えます。軟弱地盤に災害拠点病院を移設することはよいことか、悪いことか、誤ったことだというふうに船橋市が認識しているのかどうかをお伺いいたしますので、端的にお答えください。

◎副病院局長(安孫子勉) お答えいたします。

災害拠点病院を移すことについてということだと思います。船橋地域の医療体制の中で、三次救急を担い、救命救急センターを有する当院としては、現在の医療センターと同様に市域の中心付近への立地が必要です。このことから、建て替え用地については現病院周辺のほか、建築の可能性を考えられる市内の複数の土地について検討いたしました。現病院周辺での建て替えについては、まとまった土地を確保できる見込みが立たないこと、市街化調整区域であるため、高さ制限や建蔽率、容積率などの建築制限が厳しいことから、機能的な病院を建てるのは困難と判断いたしました。

また、その他の土地についても、病院として必要な立地条件や建築条件、必要な規模を満たすような適地は見つからない状況でした。一方で、現医療センターが施設の狭隘化や設備機器の老朽化が深刻な状況であり、一日も早い建て替えが必要であると考えています。

現状ではハザードエリアとなりますが、新病院の周辺では土地区画整理事業で一定の対策が行われること、新病院の敷地内については浸水を想定した計画とすることや救急動線などへの液状化対策として地盤改良を行うことから、現在計画している土地区画整理地内への移転は新病院の機能を十分に発揮できるものと考えております。

このことから、移転するということで判断しております。

以上です。

◆松崎さち 議員 私は、軟弱地盤に災害拠点病院を移設するのはよいことか、それともよくないことなのか。船橋がどういうふうに認識されているのかをお伺いいたしましたけれども、お答えはその件はありませんでした。対策をされるってお答えになっております。液状化対策もこの図面のようにされるということなんですけど、しかし、強振動、強い地震についてはどうでしょうか。そして、道路はどうなんでしょうか。今回の読売新聞の記事には、大事な専門家の指摘があると思うんです。

この地域は、周囲の台地と比べると震度で1~1.5、被害で10倍~50倍は違うと書かれております。さらに、この専門家は次のようにも指摘をされています。

地下深くの固い地盤まで杭を打って建物の倒壊を免れたとしても、「建物は大きく揺れ、中の人や機器は安全ではない。取り付け道路も亀裂が入ったり陥没したりする」と分析。

これ記事そのまま読み上げております。医療センターは災害時にこそ活躍すべきだが、機能は失われるのではないかと警告するとあります。

つまり、大震災に見舞われたときに、周りの台地が震度6ぐらいだったときに、医療センターのある軟弱地盤は震度が7~7.5になりますと。液状化対策がされていたとしても、取付道路は破壊をされて、救急車が通れなくなることもあり得るんじゃないんですかと、そういう指摘だと考えますけれども、本市は、この専門家の認識をお認めになりますでしょうか。ご答弁ください。

◎道路部長(木村克正) 道路についてお答えいたします。

道路の地震対策は、ボックスカルバートなどの構造物、橋などの構造物が道路の下にある場合、こういう場合には、段差や落橋などを防ぐため、基礎の強化等が計画されております。

また、この病院へのアクセス道路につきましては、無電柱化が計画されており、震災時に電柱が倒壊して道路を閉塞することがないようにしております。

◆松崎さち 議員 やっぱり対策はこうやりますってお答えいただくんですけど、専門家の認識についてお認めになりますかって申し上げると、それはお答えにならないんですね。この医療センターの敷地内の道路はいかがですか。

◎副病院局長(安孫子勉) お答えします。

敷地内の道路については、建物のように耐震設計という考えはございませんが、舗装を構成する路床や路盤という部分の支持力については、市道などの公道と同様に定められた試験に基づき確認し、適正に施工いたします。

それと、先ほどお話がありましたけれども、地震の揺れが大きくなるということで、建物のことでちょっと答弁させてもらってもよろしいでしょうか。

新病院は、大地震などの災害時にも建物の損傷を軽微にとどめることにより機能を維持し、医療行為が継続できる高い耐震性能を有する施設とすることを必須要件として設計を進めております。病院棟については、建物自体の安全性のみならず、建物内の人や什器備品の安全性を確保することを目的として、効果的に地震時の床応答加速度や層間変形などを低減させることが可能となる免震構造を採用します。設計に当たっては、令和4年度に行った地盤調査結果を踏まえ、そういった地盤条件を踏まえた上で、免震部材の選定、液状化対策を含めた杭の設計などを行うことで建物の構造安全性を確保します。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 建物の免震設計のことをお伺いいたしましたけども、道路については耐震設計は考えておられないというお話もありました。

今回の新病院の事業費は697億5000万円。先番議員がおっしゃってたとおり、大変巨額のお金が投じられようとしています。市民の負担です。市の一般会計の負担金は417億円、元金分は347億円、利子分は70億円。今、金融緩和があるから利子が低く抑えられていても、この先どうなるか。世界中が今利上げしてるんですね。利子がもっと膨らんでいく可能性も十分あると。その巨額の支出をすることになる。そういう基金条例でございます。

災害時に活躍すべき医療センターの機能が失われるんじゃないかという専門家の認識を認めるのかどうかお伺いしましたけれども、それについてはお答えがありませんでした。本当にこれでは安心して事業を進めるべきとはとても考えられないと私は思います。なぜこういう軟弱地盤に54億円のこの基金をつくってでも本市が医療センターを移そうとしているのか。最近、市民の皆さんとお話ししているとよく聞かれるんです。何でなんですかって。だんだん関心高まってきてるんですね。

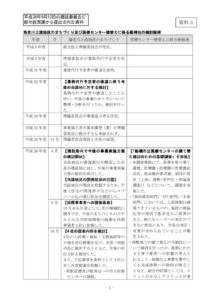

移設先を決める経緯について、2年半前の本会議場で、当時、日本共産党の坂井洋介議員が取り上げました。ただ、今回、新しい議員さんも多いですし、関心を持つ方が増えてますので、今日は資料つきで改めてご紹介したいと思い、資料をお配りいたしました。

これは、平成28年9月12日の建設委員会に都市政策課から提出をされた資料と海老川上流地区の特別委員会で配られていた資料です。海老川上流地区のまちづくりは、当初から思うようには進みませんでした。平成22年度(2010年度)、前藤代市長は、これを何とかしようと、海老川上流地区土地区画整理事業検討業務委託報告書というものを公表をされました。そこには、基本的な考え方としてこのように載っておりました。

土地区画整理事業等によるまちづくりを進めていくためには、公共投資などの一定の市費の支出が必要となってくる。一方で、船橋市においても厳しい財政状況が続いており、市費の支出に当たっては、議会はもとより市民からの賛同を得られるものでなくてはならない。省略しまして、中央エリアを取り巻く都市再生課題の解決につながり、ひいては船橋市全体の便益につながることが望ましいと書かれておりました。

つまりは、軟弱地盤の区画整理事業というのは、市民の負担も多くなる。市民の共感を呼ぶ物語や施策が必要だと、そういう話だと思うんです。

この報告書で、海老川上流地区への医療センターの移設と新駅の設置が提案をされております。しかし、この年表にもありますとおり、それはうまくはいきませんでした。

そこで、平成26年度(2014年)の6月、松戸市長から事業実施方策の検討を指示された本市の建設局が、民間事業者4社に対して開発の提案を依頼しました。私は4社とはどこか、都市計画部に伺いました。そうしましたら、野村不動産、福岡都市技術、プラス清水建設、三菱商事、清水建設ということでした。

この4社からどんな提案が出されたのか、コピーを請求いたしましたら、社名以外は全面黒塗りの文書が都市計画部から出されました。それをこの年表の後ろにくっつけておりますので、よかったらご参照ください。

提案の文書は、三菱商事が全7枚、野村不動産は全11枚、清水建設は全5枚、福岡都市技術が全2枚とのことです。私に船橋市が公開したのは、今日お配りしたこの3枚だけです。福岡都市技術は2枚とも非開示情報でした。

ともかくこの提案を受けまして、本市は年表にありますとおり、新駅の設置と駅周辺への医療センター移設、そして町のコンセプト、施設設置などの条件をつけ、4社に開発の再提案を依頼しました。

このとき船橋市は条件をつけているんですけども、この年表にあります。施設設置については、新駅設置及び駅周辺への医療センター移設の意義、理由を強化する公共公益施設の誘致を含むようにすることということです。

つまりこのまんまだと医療センターを移設する意義が弱いと当局も感じていたんじゃないのかなと思うところです。

そして翌年、平成27年6月には民間4社共同の再提案を本市が受け、平成28年の2月の市長による医療センター移設開発着手の表明へとつながっていきます。

長年足踏みされていた区画整理事業が民間4社の提案を受けて急速に走り出しました。ということは、この4社の提案は、医療センターを海老川上流地区に移設するべきだと船橋市が確信をするようなそういう中身だったんじゃないんでしょうか。何であの場所に医療センターを建てるのか、みんな知りたいわけですね。私は、これ公開すべきだと思うんです。

都市計画部に伺いましたら、この民間4社が公開しないでほしいと言ったから、だから黒塗りにしたと、そういう答えだったんですけれども、公文書なんですね。そんなことあり得るんでしょうか。今回の基金条例は700億円近い医療センターを整備するための条例なんです。この契機になったかもしれない文書が黒塗り。納得いかない話です。本市は、説明責任を果たしていないと考えますけども、船橋市のご見解を伺いいたします。

◎都市計画部長(宗意正之) 議員からご紹介のありました黒塗りの資料の件でございますが、議会から資料の提出依頼があった際には、原則として船橋市情報公開条例第7条に規定される不開示情報に該当するものを除いて提出することとしてございます。

民間事業者の作成した海老川上流地区のまちづくりに関する提案書につきましては、その内容について、情報公開条例第7条第3号の規定にある公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある部分がないか提案書を作成した法人に問い合わせ、法人が開示を望まないと回答した部分を黒塗りとしてございます。

また、当該提案書につきましては、これを作成した法人の著作物に該当いたします。著作権法において、未公表の著作物については、当該法人が公表権を有していることから、著作権者より公表の同意が得られなかった部分については、情報公開条例第7条第1号に規定のある、法令等の定めるところ又は実施機関が法律もしくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国等の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報にも該当するものでございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 今後、何十年にもわたり市民に影響を与えることになる政策決定の材料になった歴史的文書ではないかなというふうに私は考えます。公文書管理法の第1条の目的に、次のようにあります。

「行政の諸活動や歴史的事実の記録である公文書などが、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み」という趣旨の文章です。主権者は企業じゃないんですね。国民なんですね。提案の4企業に忖度をしているんじゃないか。今回、公開しないというのは、公文書管理法の目的に反するんじゃないかと考えますけども、その点について、反するか反しないか、市のご見解をお伺いいたします。

◎総務部長(鈴木幸雄) 提案書について不開示としたことの取扱いのことの件ですが、先ほど都市計画部長がご答弁したとおり、その開示に当たっては、船橋市情報公開条例に照らし合わせて、開示するものか、不開示をするものかということで判断をさせていただいているものです。

内容についてはそれぞれ個別にありますので、判断をしなきゃいけない部分も確かに生じますが、例えば、プロポーザルに関する提案書につきましては、開示請求がもしそれに対してあった場合につきましては、当該提案書に企業のノウハウなどの不開示情報がないかという意見照会を行うことが一般的でございます。

このたびは、意見照会を行った結果、不開示ということで判断をしているところでございまして、当該提案書を所管する各所属において、個別具体的に、判例あるいは国の情報公開に関する答申なども踏まえながら、個別具体的に判断をしているというところで認識をしております。

以上です。

◆松崎さち 議員 私は、この後の4社共同提案も含めてやっぱり全面公開をすべきだと考えますので、この件については続けて取り上げていきたいなというふうに考えます。

今回の医療センターの移転なんですけれども、やっぱりスタートのときから非常にずさんだったんじゃないかというふうに考えております。

この黒塗りの資料の次のページ、最後の資料をご覧いただきたいと思います。

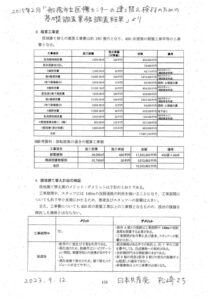

こちらは、2015年(平成27年)の2月に船橋市が作りました。医療センターの建て替え検討のための基礎調査業務、調査結果のコピーです。共産党の岩井友子議員が本市から頂きました。

議会には、これは概要だけが配られまして、本体が配られなかったんですね。この基礎調査の結論は、医療センターの現地の建て替えはデメリットのほうが多い。早期の移転建て替えが必要、こういう結論になっておりました。

このデメリットの1つとして、一番最後のページの左下にも書いてありますけれども、新築建物以上の工事費が現地建て替えだと必要になると、そういうふうに書かれているんですね。

では、その現地建て替えの概算工事費が幾らだとあるか。お配りしたこの資料にありますとおり約180億円でございます。

一方で、移転新築の場合どうなのか。それは、この資料の一番最後のページじゃないほうですね。真ん中あたりに参考資料──移転新築の場合の概算工事額というのが載っておりますけれども、ここに、移転新築の場合、172億8000万円ですと書かれているんですね。

ほかにも現地の建て替えのデメリットとして、使い勝手がよくないとかそういうこといろいろ書かれておりますけども、少なくとも新築移転の概算工事費についてはもはや現状との乖離が激し過ぎると。今、560億円工事費かかるとされているわけです。この3分の1未満の金額になるとしか、この当時想定されてなかったんですね。新築移転だと。この当時の検討が、果たして十分だったと言えるのか言えないのか、その点についてご見解をお伺いします。

◎健康部長(高橋日出男) お答えいたします。

こちらの調査項目を策定した時点での新築のその工事費につきましては、こちら、幾つかの先行して新築が終わっている類似事例に基づいて、必要な病床数を掛け合わせてこれを積算をしているところでございます。

ですので、具体的な移転地を基に、この新築工事費を積算したものではないという形になっております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 類似の事例に基づいてやったものだったということなんですけども、検討は不十分だったということをお認めになるんでしょうか。その点についてご認識をお伺いいたします。

そして、もう1つ、この調査では、軟弱地盤への医療センターの建て替えのリスクについては検討が行われていたのか、ご答弁ください。

◎健康部長(高橋日出男) お答えいたします。

この基礎調査業務、調査の結果は、新たな敷地への移転も視野に入れた検討が必要であると報告されておるだけであって、明確な移転先の記載はございません。

ですので、移転先が軟弱地盤かどうかも分かりませんので、そこの検討には至っていないというところでございます。

以上でございます。

いわゆる現所在地での建て替えをまず検討している調査でございます。その結果、メリット・デメリット、そして概算ですけれども、新築工事費等を総合的に判断して、先ほどご答弁しましたように、新たな敷地への移転も視野に入れた検討が必要であると報告されましたが、明確な移転候補地の記載はなかったといった部分でございますので、この時点での検討は十分なされたものと判断しております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 この時点では十分だったとおっしゃるんですけど、例えば、この移転新築の場合、駐車場を建てるときどれぐらいかかるかとか、そういうことも書かれないんですね。検討に入ってなかったっておっしゃっておられました。それから用地費もないと。これが当時十分な検討だと判断しているということでしたら、かなり瑕疵があったというふうに言わざるを得ないというふうに思います。

平成27年(2015年)当時の想定の3倍以上の金額。当初183億円だと……解体も入れれば183億円。172億円が新築建物ですね。これが今560億円になってるわけですから、これは本当に重大なことだと思いますし、やっぱり最初に戻るべきじゃないかなというふうに考えます。

物価高騰は今終わりが見えておりません。先ほども申し上げましたけども、今後利上げもあり得ます。一般会計負担金の417億円のうち70億円と想定する利息も甘い見通しではないかと考えます。しかも、災害リスクについてもほとんど検討もされていないと。

ここまで分かった以上は、私は新病院の海老川上流地区への移転は本当に白紙撤回すべき、少なくとも凍結すべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。

では、2022年度決算についてお伺いをしたいと思います。

物価高騰と中小企業対策費、それから保育の問題などについてお伺いしたいと思います。

昨年度はどういう年だったか。新型コロナウイルスの感染拡大だけではなくて、ロシアによるウクライナ侵略があり、異常な円安による物価高騰もかぶさると。市民にとって大変困難な1年間でありました。もともと景気が悪かったところに、そうした条件が重なってしまいました。消費税の減税、中小企業への賃上げの抜本的な支援、そうしたことを強めながら、最低賃金1,500円に引き上げるなど、こういう対策が政府に強く求められたところですけれども、そうした対策はもちろん一切なされなかったわけです。

一方で、インボイスですとか原発の新増設、健康保険証の廃止、マイナンバーカードの取得強制、軍事費2倍化など、財界やアメリカの利益最優先、こういう政治には突き進んだ年でありました。統一協会と政治家の癒着が取り沙汰されたのもこの年度です。新型コロナは感染爆発ごとに発熱外来と保健所、病院がパンクをして、検査を受けたくても受けらない、入院したくてもできない方が市内でも続出いたしました。自宅療養という名の自宅放置が行われ、病院の外で亡くなる感染者の方が相次ぎました。

本市でも保健所の記録によりますと、この2022年度に亡くなられた感染者217名のうち、ご自宅で亡くなった方は14人、入所施設で亡くなられた方は36人に上っております。消防局では、救急搬送困難事案数の割合が10%を超える週が1年の大半を占めると、大変な状況でありました。あらゆる意味で危機に遭った年だったと思います。そして、それは今でも続いております。

政治がこれでいいのか。税金の集め方や使い方がおかしいんじゃないか。このことが強く問われる年で、こういう中で船橋市が市民の命と暮らしを守る防波堤として役割を果たしてきたのか。そのことが最大限努力されてきたのかが厳しく問われる年でもあったと思います。

しかし、一方、2022年度は、国民健康保険料の1人5,000円の引上げも行われ、暮らしや経営を応援する助成金は申請しなければ受け取れないものがほとんど。この年の不用額は145億円と多額になりました。

私は、中小企業へのエネルギー料金高騰対策助成金を評価しておりますけれども、残念ながら、中小企業対策費18億円のうち不用額が9億円と、半分になりました。

一方で、先ほどもありましたとおり、基金は積み上がってます。2022年度の決算剰余金積立て後の財調の残高は306億円。減債基金、特定目的基金を含めれば454億円、過去最高です。この年度の市民への支援、これだけの財政がありながら十分だったというふうに本市は認識されているんでしょうか。

また、今回、健全化判断比率、資金不足比率が報告されておりますけれども、本市の財政状況がどうなっているのかをお伺いいたします。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、監査委員の意見をつけて報告させていただいておりますが、実質公債比率を除いた指標については、算定結果がマイナス等となっていることから、数値は記載されておらず、実質公債比率のみ3.4%と表記されているところでございます。

令和4年度決算における数値は、国の定めた早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る結果となっておりますので、健全化判断比率から見ました本市の財政状況及び公営企業の経営状況につきましては、健全性が保たれているとそのように認識しているところでございます。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

昨年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の対策及び物価高騰対策事業につきまして、国の交付金等を利用して様々な形で支援をさせていただきました。昨年度につきましては、交付をいただきました交付額につきまして、7回に渡る補正予算を編成させていただいて、その都度、必要な経費を予算化することができたというふうに認識しているところでございます。

◆松崎さち 議員 これについても、十分支援ができたとまではやっぱりお答えになれない状況があるというふうに今感じました。

不用額の多さっていうのは、やっぱり申請主義の限界の現れだと思います。その点で、国保料や下水道料金の引下げ、学校給食無償化なんかは申請がなくても全員に行き渡るわけですから、優れた物価高騰対策だと思いますし、やはり来年度のトリプル値上げはやめて、給食無償化など、そうしたことこそやるべきだと考えます。

あわせて、中小企業対策について小規模施設修繕業務登録の件でお伺いをしたいと思います。

本市では、施設の小規模な修繕業務の登録について、業者の登録を受け付けております。かつては、修繕のほとんどを市内の大手業者に発注されていたので、それを防ぐために地元の零細業者に優先的に発注され、地域経済活性化の一環となるよう制度がつくられました。高く評価をしております。

しかし、私は課題もあるとこの間議会で取り上げております。昨年の3月議会で、発注先の業者が偏っている、このことを申し上げましたら、企画財政部長が次のようにお話になりました。

受注できていない業者さんを減らす取組といたしまして、今後については、例えば、施設所管課の小規模施設修繕の発注状況とか未発注業者さんの情報を各課と共有できるような仕組みをつくってまいりたいと考えておりますというご答弁です。

しかし、2022年度の実績を見ますと、契約実績のある99者のうち、上位(予定時間終了2分前の合図)6者だけで総額2億8000万円の契約のうち3割を占めておりました。6%の業者が契約金額の3割を占めているんです。満遍なく市内業者に仕事を発注するため、昨年度は一体どういう努力をされたのかお伺いいたします。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

小規模施設修繕業務につきましては、発注の偏りが続いているということにつきましては、以前もご指摘をいただきましたことから、企画財政部では令和4年6月に、小規模施設修繕業務の発注の多い施設所管課12所属と現状の報告と課題について話し合う機会を設けました。

各施設所管課からは、緊急性の高い修繕が多いことから、施設の状況をよく理解している実績のある業者に依頼することがどうしても多くなりがちではあるが、ただ、時間的な余裕がある修繕については、新たな業者に声かけをして新規発注をする例なども報告がありました。

これらの課題への取組といたしまして、業者の受注状況を加味した24地区コミュニティーごとの業者一覧を作成し配付しました。また、多数の発注のある所管課から業者情報を提供することといたしました。

令和4年度の契約実績としましては、登録業者138者の約72%に当たる99者に発注し、前年度と比べて約9ポイントを増やすことができたところでございます。

ただ、受注の獲得が各業者の営業努力によることを基本としながらも、営業活動の難しい業者への配慮は必要であると考えておりますことから、今後につきましても、施設所管課と情報を共有する機会を設け、受注機会の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

◆松崎さち 議員 前年度より、努力の結果、9ポイント増えたというのは評価をしたいところなんですけれども、さらにこれ改善するためにルールを設ける必要があるんではないかというふうに考えます。

例えば、1業者につき何件まで、あるいは幾らまでと制限をつける。そうしたら満遍なく行き渡る仕組みに近づいていくんではないかというふうに考えますけども、そうした検討はされていたのかご答弁をお伺いいたします。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

小規模施設修繕につきましては、水漏れや照明器具など電気設備の故障など、緊急の対応が必要なものが多く、迅速な対応が求められる修繕も多数あります。受注件数の多い業者につきましては、市からの修繕の依頼から現場確認、見積りの積算提出、修繕の実施、請求の提出まで社員体制を整えて緊急の対応に備えているものと認識しております。

このようなことから、受注の制限とか、その上限ということを設けるということは難しいと考えているところでございます。

◆松崎さち 議員 平成28年(2016年)の3月23日の市議会の議事録にこの制度についての当時の経済部長の答弁が残っております。

中小企業対策どんなことやっているか、そういう質問に対して、現在でも中小零細企業のためにいろんな施策をやっている。その1つが小規模修繕の事業で、割り振って満遍なく業者に行き渡るような仕組みである。このような趣旨のご発言でした。この答弁、今でも生きてるんじゃないでしょうか。ご認識を伺います。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

中小企業経済対策として以前、経済部のほうで、小規模施設修繕業務につきまして、予算を経済部商工振興課のほうにつけて、そこから発注するという形をやっていた時期がございます。そのときにもやはり施設所管課ではないので、業務の中身、または緊急性の修繕の中身とか、非常に満遍なく配れるところと、やはり緊急性とかの対応とかは非常に難しいということがあって、現在、各所管課に小規模修繕の予算については配分しているところでございます。

もちろん中小企業の方たち含めて、先ほど言いました小規模施設修繕をやっていただいている方、また新規の方がなかなか入ってこれないということもないように、先ほど言ったように、24地区に登録されている方たちの一覧を配って、また、新規で使った施設または所管課につきましては、その情報を流してもらうような形を昨年の6月の話合い後、検討して周知をしたところでございますので、もちろん小規模施設修繕の中で皆さん割り振って配るということもあるんですが、なかなかそこではやはり得意・不得意という分野もございますので、そこにつきましては今後課題とさせていただきたいと考えているところでございます。

◆松崎さち 議員 課題としたいということですので、ぜひ前向きに改善していただければと。当事者の方々と直接対話をするなど、改善の方法を探っていただきたいというふうに思います。業者はインボイスが始まることで非常に恐れてるんです。増税になると。そのことをぜひ分かっていただきたいと思います。

最後に、保育園について。

待機児童が非常に増えております。私も中山ですとか海神南で悲痛な保護者の皆さんからの声をいただいているんですね。児童福祉法24条で、市町村は児童が保育を必要とする場合は保育をしなければいけないと定められているんです。今、徐々に徐々に待機児童が市基準で増えているんですね。2021年4月261人、2022年283人……。(予定時間終了の合図)