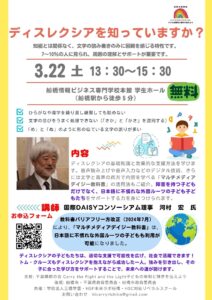

3月22日、船橋市内で「ディスレクシアを知っていますか?」講演会(主催:千葉県親の会 Carry the Right and the Light)が開かれ、参加しました。

国際DAISYコンソーシアム理事の河村宏さんが「マルチメディア・デイジー教科書」について講演され、第二部では主催者の方からディスレクシアの子どもの学習の様子や合理的配慮、アメリカの充実した支援などについて報告されました。

ディスレクシアとは文字の読み書きに困難のある学習障害の一種で、日本では40人クラスに2〜3人いると言われます。DAISYコンソーシアムは、日本DAISYコンソーシアムの説明によると、約50カ国の団体・企業・個人で構成される国際非営利団体で、全ての人が等しく情報にアクセスできることを目指し活発に活動されています。

デイジー教科書とは文字が読めない・読みづらい子どもへの支援ツールで、パソコンやタブレットで、教科書の文字を音声で読み上げる(しかもどこを読んでいるかを表示する)などの機能があります。

講師の河村さんは東大の図書館に勤められた際、全盲の学生が何の支援も受けていない実態を知ったとのこと。DAISY(Digital Accessible Information System:アクセシブルな情報システム)を国際共同開発され、世界的に普及させてこられました。

講演の中で、デイジー教科書とはどんなものか、スライドで紹介されました。著作権法の規制により誰もが使うことはできませんが、障害があるという医師の診断がなくても、外国にルーツがある、あるいは小学校卒という学歴など、該当学年の教科書の読みに困難があれば使えるとのこと。使用の申請方法は二つで、学校経由か個人登録です。3分の1の自治体では学校経由の申請ができるとのこと。船橋市でも可能です。河村さんは、どんどん申請してほしいとのことでした。

私が驚いたのは、日本ではデイジー教科書の制作が500人のボランティアによって行われているということです。市教委の方から伺っていましたが、当事者の方から伺うと重みが違いました。河村さんによると、デイジー教科書の制作は先進国では国費がついており、ボランティアが制作しているという話は聞かれたことがないそうです。現在、4月の新学期に間に合わせるため、ボランティアの方々が奮闘されているとのこと。頭が下がります。

またその後に河村さんに伺ったところ、特に自治体の副読本が問題とのことでした。教科書バリアフリー法の対象外ですが、実は地域のことは副読本に出てくるとのこと。ボランティアによるデイジー化は「教科書で手一杯」とのことですが、無理もありません。政府はボランティア頼みではなく、障がいのある方や外国にルーツのある方、学びたいという方への情報保障に、きちんと予算をつけるべきではないでしょうか。

第二部では保護者の方から、ある当事者の小学生への支援状況と、日本とは段違いに重層的なアメリカの特別支援教育などについて報告がなされました。貴重な学びの機会になりました。主催のみなさん、ありがとうございました。

コメント