2024年3月15日、船橋市議会の予算決算委員会全体会で、公立保育園の増設、会計年度任用職員の給与改定の4月遡及、介護保険料の引き上げ撤回を求める立場から質問しました。また、民営化が予定されている特別養護老人ホーム三山園(船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷からなる四市複合事務組合が運営)の問題について取り上げました。

ーーーーー

◆松崎さち 委員 日本共産党の松崎さちです。

私は4点伺います。

民生費と総務費ですが、保育園の待機児童対策、それから会計年度任用職員の給与の遡及改定、介護保険料の引上げ、四市複合事務組合の三山園の民営化について伺います。

最初に保育園ですが、私ども、保育所は今、抜本的に増やす必要があると考えます。

来年度の保育所の整備で、新たに受入れ可能になる人数と、そして、近年の入所不承諾の数についての推移、また不承諾の増加の原因、これらを船橋市がどのように分析されているのか、まず伺います。

◎こども家庭部長 まず最初に、令和6年4月と令和5年4月の保育所の利用定員の比較についてお答えします。

昨年度と比較すると、昨年が公立・私立合計で1万4591人の利用定員でしたが、令和6年4月については1万4587人で、4人減少しています。

増減のそれぞれの要因については、施設整備において58人増、利用定員の増で52人増、1号定員と2号定員の振り分けによって56人増で、166人の増員となっていますが、利用定員の減による変更で170人の減少をしていますので、合計すると差引きで4人の減少となっています。

次に、令和6年度の予算において受入れ数の確保のために予算を計上しているものについては、小規模保育事業を改修1件、創設1件を増やすことを想定した予算を計上して、これにより38名の定員増を想定しているところです。

続いて、令和6年の4月入所等の利用調整の結果と令和5年の利用調整の結果についてお答えをします。

令和6年4月入所の保育所等の利用申請のうち、1次利用調整で不承諾となった方については、2次利用調整を行い、その結果、現在、不承諾となった方については949名となっています。

昨年は、この2次利用調整の結果で、不承諾となった方については838人だったので111人増加となっています。

これら不承諾の方のうち、希望保育所等が利用不承諾であれば育児休業の延長も許容できるとした方については、令和6年4月入所の不承諾の方には299人含まれています。昨年同時期の不承諾の方については、305人含まれていたところです。

現在、待機児童の状況について検証しているところですが、待機児童の人数については増加する見込みとなっています。

◆松崎さち 委員 市内の西部のほうで、やっぱり海神南だとか、保育園に入りたくても入れないという非常に困っているというご相談なんかも私のところに来ることがあります。

中には、もう犯罪に手を染めかねないというか、就労証明書の偽造なんかが重い犯罪だと知らずに、何か接近してしまったりとか、そういう大変な状況なんかもあるわけです。

育休の延長を許容できる方を除いても、今回、2次調整で650人も不承諾になっておられます。待機児が異常に増えていった2014年頃の水準に近づいているんではないでしょうか。

児童福祉法24条は、市町村に保育の義務があるということを定めています。私は、公立保育所の建設について、国に責任を求めるべきではないかと考えます。

日本共産党は国に対して、公立保育所に対する新たな財政支援制度をつくること、保育所の建設や分園の配置への補助、運営費の国庫負担分の復活、土地確保の助成制度の創設などをこの間求めています。

本市としても、それらを国に求めながら当面は船橋市の責任で保育所の建設を進めるべきと考えますが、ご見解を伺います。

◎こども家庭部長 公立保育所の施設整備については、委員ご紹介のとおり、国の補助金が一般財源化されています。これにより、交付税の措置はあるものの、整備費用については市の負担が大きくなっているので、船橋市においては受入れ保育所の整備については、私立保育園の施設整備について国の補助金を活用しながら進めてきたところです。今後についても、現段階では新たな施設整備は私立保育所等を中心とした整備を進めていきたいと考えています。

公立保育園については、まずは児童の受入れを増やすことができるよう、保育士の確保について引き続き関係部署と協議をしていきます。

◆松崎さち 委員 ただ、それだとこれまでと変わらないということなので、ますますひどくなるのではないでしょうか。

先ほど申し上げた児童福祉法の24条に照らして、今違法状態にあるのではないでしょうか。問題があるというご認識があるか、伺います。

◎こども家庭部長 保育所の待機児童を解消することについては、市の責務であると認識していますので、今後も引き続き様々な手法により待機児童の解消に努めてまいりたいと考えています。

◆松崎さち 委員 市の責務であると認識されているというのは大事なご答弁だと思いますので、ぜひ国に対して、もう民間任せじゃなくて、ちゃんと公立でつくれるように財源をつけるべきだと、そのことをやっぱり都市部なので強く求めていただきたいと考えます。

続いて、会計年度任用職員の給与の遡及改定について伺います。

この件は総務分科会で、補正予算にある普通交付税の追加交付、この中に、会計年度任用職員の給与の遡及改定分が含まれていると日本共産党の岩井友子委員が指摘をしました。

これに対して財政課長は、「実額ベースで算定されているものではないと思う」とおっしゃっていましたが、これははぐらかすようなご答弁ではないかと思います。

昨年11月29日の参議院総務委員会で鈴木総務大臣が次のようにおっしゃっておられました。

「本年度の地方公務員の給与改定については、会計年度任用職員の遡及改定も含めて地方団体の調査結果等に基づき所要額を見込んでいる。あらかじめ地方財政計画に計上している。追加財政需要額と今回の補正予算により増額した地方交付税の増額交付の中で対応することとしている」ということです。

日本共産党の伊藤岳参議院議員の事務所に対して、総務省は、会計年度任用職員の給与の遡及と期末手当に必要な額は331億円であると示しています。

財政課長は総務分科会で、「普通交付税は一般財源なので、算定額を算定された項目に使わなければいけないというものでもない」ともおっしゃっておられました。

それは原則として、国の監督を排除、そして、自主自立的に地方的行政を行う自治体の職員の方として真っ当なご答弁だと考えますが、同一労働同一賃金を実現しよう、こういう姿勢が抜け落ちていないでしょうか。

今回、春闘で大手企業を中心にして高い水準の賃上げの妥結が相次いでいます。今、賃上げが社会の大きな流れです。来年度もおそらく人勧が引上げを言ってくると思います。

会計年度任用職員だけが取り残されかねない。それでもいいというお考えなのでしょうか。船橋市のご認識を伺いますので、ご答弁ください。

◎総務部長 会計年度任用職員の報酬について、時給単価の遡及適用ですが、実際に遡及するに当たっては、扶養の問題、あるいは勤務時間の調整等の問題、課題もいろいろ多いことから、令和5年度においては、近隣他市ですが、千葉市をはじめ、柏市、市川市、松戸市など、多くの自治体が実施していないという状況となっています。

また、令和5年度は4月に遡って時給単価を改定することについて職員団体とも協議の上、実施しないとしたものです。

また、来年度──令和6年度のお話もありましたが、会計年度任用職員に対し、令和6年度の勤務の意向調査を11月に実施をしました。その際、やはり扶養の範囲内で働くという職員も一定数いるという状況です。

こういった状況も踏まえ、また今後、他市の動向等も踏まえ、調査をしていきたいと考えています。

◆松崎さち 委員 もちろん組合の意向を尊重しなきゃいけないとは思いますが、ただ、この間、扶養の範囲で働きたいという職員の方は、会計年度任用職員さん全体の3割だということが明らかになっています。7割の職員が3割に合わせなきゃいけないということなんでしょうか。

それからもう1つ伺いますが、年収の壁ということをご理由にされていると。それは大事な問題ですが、本市は来年度、会計年度任用職員さんに勤勉手当を支給するとしています。その影響額は、代表的な事由でいえば、年収換算でどれぐらいになるのか伺います。

◎総務部長 まず初めに、勤勉手当のことですが、令和6年、勤勉手当が支給されるということになった場合の年間の報酬額ですが、こちらは職種によって時給単価とか異なりますが、年間を通じて通常の勤務をされた場合ですが、約20万~50万円程度増額ということになる見込みです。

また、3割の人のために遡及しないのかということではありますが、先ほども職員団体との協議ということも申し上げましたが、その中では、例えば、遡及適用することによって収入が増えるということになるので、その収入が増えるということがないように勤務時間を減らすということで職場に影響が出てしまうというおそれもあるといった意見も出されたり、その他、職場の関係で意見があった中で時給単価の遡及改定を実施しないということで協議を終えています。

そういった意見を当然参考にしなきゃいけないと思っているところですので、繰り返しではありますが、そういった職員の状況、あるいは支給方法等も含め、詳細に調査をしてまいりたいと考えています。

◆松崎さち 委員 今、勤勉手当によって来年度20万~50万円近くも年収が増えるというご発言があり、そうなると、まさに年収の壁というのが問題になるのは、もはや今年度だけの話ではないかなと考えますし、また、今、いろいろおっしゃられましたが、そういう状況になったときにどうするかを決めるのは、職員本人だと思います。そういうご認識があるかを伺います。

◎総務部長 来年度の勤務について、現在、各会計年度任用職員と担当の職員、職員課の職員のほうで調整をしています。

そういった中で、当然、こちらからの勤務の継続のお願いもしたり、職員の、会計年度任用職員の意向等もありますので、これらについてはそれぞれ納得いただける形で調整をしているところですので、これについては業務を引き続き継続したいと思っています。

◆松崎さち 委員 何ていうか、結局こちらのほうで整えてあげるからみたいな、そういうような感じがすごく見えます。

会計年度任用職員さんのほとんどが女性です。遡及改定を不利益ばかりがこの間強調されたりだとか、結局、女性差別を温存して、低賃金、安上がり、不安定な制度を維持する、こういう狙いがあるのではないかとさえ考えてしまうものがあります。

もう1点伺いますが、遡及の制度を入れたときにマイナス改定時にも減額の年間調整が入ることになるかもというご答弁も、この間船橋市からありました。

これは、同一労働同一賃金を推進するという姿勢があまりにも欠けています。配慮に欠ける発言だったと思いますが、ご見解を伺います。

◎総務部長 以前の答弁の中で、マイナス改定をした際の遡及適用をしなかったということでのお話をさせていただいたと認識をしています。

今後について、プラス改定のときもあれば、中長期的に見ればマイナス改定ということもあろうかと思いますが、そういった手続についても含めて、今度どういう対応がふさわしいのか、基準としてしっかりと設定できるのかということを、関係市とも協議をしながら調査してまいりたいと思っています。

◆松崎さち 委員 この件は公共サービスの質に直結する話だと考えますし、地域経済にもやっぱり影響してくると思います。4月遡及の実現を強く求めておきます。

介護保険料について伺います。

本市は来年度から3年間の介護保険料基準額について、月額5,400円から6,600円に引き上げるというご提案をなさっています。65歳以上の船橋市民に年間23億円もの負担増をかぶせようというもので、物価高騰の最中に許されません。

本市が多段階化を図って低所得者の負担増を抑えると、そういう努力をされていることは否定はしませんし、一定は評価をしますが、しかし、例えば独り暮らしで1か月の年金収入が13万円足らず、こういう方でも今回、月1,320円、負担が増えます。月13万円の年金収入の方の1,320円って高額です。

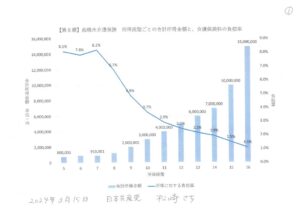

介護保険料が、いかに逆進性が高いのか、今日は資料を用意させていただいたので、ご覧いただければと思います。

右上に①って書かれているのが今、第8期の介護保険料の所得段階ごとの合計所得金額と介護保険料の負担率です。これは、本当に逆進性が高いなというのがこれで分かりますが、最大で8.2%だったと。負担割合ですね。

これが裏面の第9期の船橋市介護保険所得段階ごとの合計所得金額と介護保険料の負担率見ていただくと、いよいよ第7段階の方は、所得に対して10%もの介護保険料払わなきゃいけないと。5・6・7段階の方々がこの表では最も高くて、第21段階の方、この方は合計所得が3000万円以上の個人の方ですが、保険料の負担割合は0.9%。仮に、所得が1億円であれば0.3%にもいかない。

健康福祉委員会で、介護保険というのはみんなで支える制度だから仕方がないというご発言があります。

しかし、私はこれほど欺瞞に満ちた話はないと残念ながら思います。低所得者が潰れてしまいます。

本市の資料によると、第7段階までの被保険者は約11万人です。全体のおよそ7割を占めています。船橋市民の17%、約5人に1人の市民がこの第7段階までの被保険者です。本市は、この介護保険料について、逆進性が強過ぎる、非常に問題のある制度、そういうご認識はお持ちなのでしょうか。ご答弁ください。

◎高齢者福祉部長 国は介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、標準的な介護保険料の段階表を9段階から13段階へと多段階化し、320万円以上が上限だった所得段階を720万円以上に設定し、所得がある方に対して負担割合を多く求めるなどの制度改定を行っていいます。

市としても、物価高騰等で苦しむ低所得者に影響が極力出ないよう、所得再分配機能の強化を目的として、現行の16段階から21段階へと多段階化し、所得区分の上限を現在の1500万円としているところを3000万円に設定するなど、国以上の負担割合の見直しを行っています。

◆松崎さち 委員 今、逆進性が強過ぎる問題のある制度かと私、お伺いしましたが、これについてどういうご認識なのか、お答えがありませんでした。

改めてご答弁を求めます。いかがですか。

◎高齢者福祉部長 逆進性については、委員が作成したあの資料のあのとおりで、低所得者と高所得者で所得に対する介護保険の負担割合、それが大きく逆転しているもの、それは承知しています。

◆松崎さち 委員 非常に問題がある制度設計だということが、おっしゃっていただけないわけですね。

こうした中で、本市は国に対して介護保険の国庫負担増を求めているということですが、ちょっと力にならないなと。ちょっと頼りないなと残念ながら思います。

先ほども、介護保険料の対象者の方に今回の値上げ、どうですかって伺ってみましたら、率直に言って保険詐欺だと。国民年金だけで暮らしていて、やってけないから午前3時からバイトをしている、そういうふうに高齢者の方がおっしゃっていました。非常に疲れたご様子です。

介護保険は、サービスの利用が増えたり労働条件を改善したりすれば直ちに保険料や利用料に跳ね返る、こうした根本的な矛盾を抱えています。本当に持続可能な制度にするには公費の負担の割合を大幅に増やすほかありません。

日本共産党は将来的に国庫負担50%にして、公費50%に引き上げるということを提案しています。

今、国費25%でしかありません。だから、これだけ保険料の負担が重いわけです。

この国庫負担増の財源は、市民や経済への打撃になる消費税ではなくて、富裕層や大企業への優遇を改める税制改革、政治の責任による賃上げ、社会保障や教育費の軽減など、国民の可処分所得を増やす経済改革、そして軍拡予算などの削減で確保すべきと考えます。さらに、65歳以上の方の介護保険料を全国単一の定率制に改めるなど制度の根本的な改革が必要です。

伺います。今、私が申し上げたような数字を上げた具体的な改革、これをぜひ市として国に求めていただきたいと思いますが、そのおつもりはあるのかどうか、伺います。

◎高齢者福祉部長 国への要望という内容になるが、介護保険制度については、介護保険法第1条で、国民の共同連帯の理念に基づき保険給費に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とすると規定されており、国、県、市、第1号・第2号被保険者は給付費の実績に対して法律上に定められた割合の額を負担することとなっていることから、現在の国の費用負担は、居宅サービスにおいて、委員おっしゃったとおり、おおむね25%、施設サービスではおおむね20%とされています。

この国の負担割合を引き上げることについては、具体的な数字は言っていませんが、令和5年6月に全国市長会から被保険者の保険料負担が過重にならないよう国費負担割合を引き上げることや低所得者に対する保険料の軽減策について、財政措置を含め、総合的かつ統一的な対策を講じることを重点の提言と位置づけて要望しています。

また、時期を同じくして、中核市市長会からも被保険者の保険料負担が過重とならないよう、国庫負担割合を引き上げることなどを要望しているところです。

◆松崎さち 委員 全国市長会からそういったご要望されているのは大事ですが、ぜひ議論していただいて、もはや25%じゃ無理だと。その点を強めていただきたいと思いますし、あと、第1条の「国民の共同連帯の理念に基づき」。2000年当初は介護保険料の基準額2,850円だったから、そんなに問題になりませんでした。これがいよいよ6,600円になって、所得の1割だと。これ今度、船橋市は8,000円、9,000円と引き上げることもあり得ますよと明言されているわけです。これではとても、もたないというのがまさに見えていると思うので、ぜひその点を頑張っていただきたいと思います。

当面ですが、一般会計からの法定外繰入れで介護保険料の上昇を抑えるということを求めます。

この点ですが、法定外繰入れは、法的には禁じられていません。国がよく、それはやっちゃいけませんっていろんな通知出していますが、あれは会議資料、事務連絡にすぎず、介護保険法令上の規定はどこにも、法定外繰入れをやっちゃいけないというのはありません。もしできないということであれば、法的根拠をお示しいただきたいと思います。

また、法定外繰入れをすることによってペナルティーが発生するのかどうか伺います。

◎高齢者福祉部長 一般会計からの繰入れで保険料を引き下げるというような内容のご質問だと思います。

介護保険法上で、市の負担割合、これ先ほどから委員おっしゃっていますが、12.5%と定められており、法定で定めがある負担金以外の一般会計からの繰入れ、いわゆる法定外繰入れは、費用負担の公平性の観点から適当ではないとされています。

また、繰入れの件で、話がちょっとずれますが、保険料の減免の一般会計からのというところについても、厚生労働省から被保険者間の公平性の確保や健全な介護保険財政の運営と財政規律の確保の観点から、収入のみに着目した一律減免、全額免除、介護保険料減免分に対する一般財源の投入は適当でないと通知されており、こうしたことから、以上のような方法で保険料負担を一律に引き下げるような投入は難しいものと考えています。

あと、ご質問の罰則についてですが、国は法令上の規定や罰則等は設けていませんが、制度化された仕組みの枠外で保険料軽減に要する費用を一般財源から特別会計に繰り入れることは適当ではなく、独自補填はできないものと見解を示しています。

また、会計検査院においても、法定負担割合を超えて一般会計から特別会計に繰り入れることは、本来第1号被保険者の保険料で負担することとなる費用について制度上想定されていない市町村の一般財源を充てることにより、費用負担の公平性、これを損なうおそれがあると見解を示しています。

このようなことから、罰則規定がないということを理由として繰入れができるものではないと考えています。

◆松崎さち 委員 適当ではないというお言葉、よく国が出すわけですが、法令上できない、違法ですという話にはなってないわけです。否定はできないし、会計検査院も費用負担の公平性からあり得ないっておっしゃっていますが、この逆進性、公平とはとても思えません。体が小さい人に10キロの荷物を負わせて、大柄な人に1キロに荷物を持ってもらう、これが平等って、そんなことあり得ないわけです。本当にここら辺については、やっぱり国の言うことをうのみにしているとどうにもならないので、きちんとやっぱり意見を上げていただきたいと思います。

保険料の据置きには、3年間で69億円が必要になります。しかし、東葉高速鉄道の新駅の事業費は75億円にも上っています。本来であれば大型開発よりもここで据え置いて市民の暮らしを助けるべきです。

細かいことを伺いますが、2点あります。渋谷区や武蔵野市などは、船橋市よりさらに、所得5000万円以上の人に幾ら、所得1億円以上の人に幾らと、高負担を求めています。本市でも累進性を高めるべきではないでしょうか。

また、低所得者への減免の拡充をすべきです。板橋区、大阪市などでは、本市より年収や預貯金の条件を緩和しています。私も生活に困っている方に聞かれて、これは適用できなかった経験があります。緩和すべきだと思いますが、市のご認識を伺います。ご答弁ください。

◎高齢者福祉部長 高所得者の保険料の段階をもうちょっと上げてというようなお話だったと思います、1つ目は。

次期計画期間中の介護保険料の設定については、低所得者の負担軽減を最優先に考えて、保険料の所得段階を、現行の16段階から21段階まで多段階化を図り、高所得者の負担割合を引き上げることで、所得再分配機能を強化し、低所得者の負担軽減を今回の予算では行っています。

その中で、委員より先ほど、もう少し高所得者の負担をという東京都の一例がありましたが、低所得者の負担を軽減することはできないかとのお話ですが、今回、合計所得金額が400万円以上の方の負担割合を、保険料段階ごとに一定の割合で上乗せした結果、最高段階となる21段階、合計所得額が3000万円以上の方については費用負担が2.5から3.5となり、月額1万3500円から2万3100円へと9,600円上昇しています。これ以上の高所得者への負担増については、本市の場合、例えば被保険者全体で合計所得金額、これ5000万以上の所得者の占める船橋市での割合ですが、0.1%と低いことから、仮にさらに負担割合を引き上げたとしても低所得者への保険料引下げ効果が見込めないため、難しいものと判断させていただきました。

もう1つの低所得者に対する減免の基準の拡大については、低所得者向けの保険料減免基準については、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となったとき、または世帯の合計収入額が生活保護の基準の1.2倍未満で、かつ現金及び預貯金等の額が1人当たり200万円以下であり、かつ親族等の被扶養者でない者となっています。

委員ご指摘のとおり、減免基準を引き下げ、対象者を増やすためには、その財源を先ほどの第1号被保険者の保険料で賄うことになっているため、現時点では保険料減免基準を引き下げることについては考えていません。

◆松崎さち 委員 第1号の被保険者の負担に跳ね返らないように法定外繰入れができるというのがもう明らかだと思いますので、これについては、繰り返し取り上げていきたいかなと思います。

物価高騰の下で、これだけの引上げというのはやはり許容ができません。市民の生存権を守るために最大限の努力をすべきだということを指摘し、最後に、四市複合事務組合の三山園の分賦金について伺います。

分賦金の額が前年度よりも倍増しています。それで、私も四市の議員ですが、2月15日、四市複合事務組合の議会では、三山園の民営化を決める予算が可決をされました。分賦金の倍増は職員に退職金を支払うためだと、健康福祉委員会、健康福祉の分科会でもそのお答えはありましたが、そういうものです。

この件で、三山園の職員の皆さんから嘆願書が四市の議会の議員の下にも届いています。私も拝見したが、43名の連名で、次のようにありました。

「我々三山園の職員は、地方公務員の身分保証を要望します。職員や利用者にも生活がかかっているということを考えていただきたいです。民営化、分限免職には反対します。よろしくお願いします。」

分限免職というのは、職員の意に反する免職ということになります。

43人もの職員の方々が実名でこのように要望されてくるというのは非常に大事だと考えます。

多くの職員は民営化に納得していないと考えられますが、本市のご見解を伺います。

◎高齢者福祉部長 特別養護老人ホーム三山園は、老人福祉法に基づき、公費により設置・入所を行う制度下において運営されてきましたが、平成12年度に介護保険法が施行されるなど、利用者に対して保険料を基にサービスの提供を行う互助の制度下での運営となりました。

介護保険法が施行後は、民間施設が増加し、三山園もそれまで公費負担の施設という位置づけではなく、他施設同様に、利用者との契約によりサービスを提供し、介護報酬で運営費を賄う施設となっています。

しかしながら、令和3年度以降、運営費については、本市も含めた関係市に負担金を請求せざるを得ない状況となり、介護保険制度の枠内における運営が困難となってきたことを受け、三山園の今後の在り方について、事業の継続、サービスの提供自体が必要である場合においての採算性の判断なども含めて検討する審議会として四市複合事務組合が設けたもので、その在り方の中での答申だと捉えています。

◆松崎さち 委員 この間、四市の議会では、さっきもありましたが、分限免職もあり得るということが明らかになっていますが、職員の一生に関わる重大な話だと考えます。

本市は健康福祉分科会で、今もありましたが、三山園の在り方検討審議会から答申が出されたとおっしゃっています。社会福祉法人への移譲が妥当という答申が確かに出されています。

しかし、審議会の設置の仕方がそもそも民営化ありきだったのではないでしょうか。審議会委員で発言回数の多かった西尾真治さん、この方は、習志野市の関係者によると、様々な公共施設の統廃合、民営化の審議会によくいらっしゃる方で、大体彼が統廃合、民営化の道筋をつくる重要な役割を審議会の中で果たしていくというようなことが多かったと伺っています。

そうした人選の問題もありますし、また、審議会への諮問の際、松戸市長は管理者としてこうおっしゃっていました。

「三山園は現状、介護報酬を財源として運営することが原則となっているが、非常に経営的には厳しい状況があることと、時代の変化に対して三山園がどういった形で存在していくべきかということを見直す時期に来ていることから、在り方検討審議会を設けさせていただいた」と。

このおっしゃりようは、もう公設公営のままじゃよくないだろうということに最初から方向づけをしてしまう諮問の仕方だったと考えます。そして、出された答申は、一切、既存の職員をどうするか、触れてもいません。

私は、こうした偏ったやり方で進められている民営化に非常に問題があると思いますし、このまま分賦金を支出する、退職金を支払うために支出するということにも問題があると考えます。市のご認識を伺います。

◎高齢者福祉部長 民営化ありきというところですが、ちょっと先ほどと答弁がかぶりますが、三山園の今後の在り方についての事業の継続、サービスの提供自体が必要である場合においての採算性の判断なども含めて検討する審議会として四市複合事務組合が設けたもので、民営化ありきの審議会であったという認識はありません。

それとあと、それに伴っての職員の分賦金ですが、今回の令和6年度中に社会福祉法人……答申後、令和6年度中に社会福祉法人の選定を行い、令和7年4月から新しい法人に移譲する予定と聞いており、それに伴い職員の退職金が必要となるための分賦金、これを用意しているものです。

◆松崎さち 委員 健康福祉分科会では、困難事例の受入れ先がこれでなくなるのではないかという指摘もありましたが、これについて本市は移譲先法人の選定委員会でそういうところを見ていくというお答えがありました。

しかし、選定委員会はたった3回しか開かれません。このことに驚きの声が上がっているほどです。

四市の議会では、事務局が困難事例を民間が引き受ける保証は必ずしもあるわけではないという答弁もしていました。

にもかかわらず、本市の認識が、ちゃんと見ていくだろうと認識していますと。楽観的過ぎる、そういう状況ではないかと考えますが、今回のこと、市民に不利益がないと言い切れるのかどうか伺います。

◎高齢者福祉部長 市民に不利益がないか、三山園の存続、民営化に伴ってという内容だと捉えています。

特別養護老人ホーム三山園の在り方検討会、関係市で民間施設の整備が進んでいる中で、公設公営施設のない地域において、その役割が全て民間施設に吸収されていることなどを鑑みると、民間施設で十分に対応が可能な環境が整っているという議論がされており、本市としては、三山園だけが特別な役割を担っているということではなく、そのほかの民間の施設も同様の役割を担っていると考えていますので、そこで、要は、介護の市民に対しての不利益というところにつながるものとは、運営自体では考えていません。

◆松崎さち 委員 最後に、運営自体はということで、ちょっとはっきりしないお答えだったなと思います。

市内のケアマネさんからは、虐待のときなどに相談しやすい施設だと、心配の声が上がっています。

実際、2017年度から5年間の4つの市内の措置入所件数143件中、三山園は1割近く、12件も受け入れています。

県内唯一の公設公営の特養ホームの民営化は公共サービスの後退であり、私は現時点での赤字補填はやむを得ないと考えますので、これについては失策だと、本来撤回すべきだと思いますし、それについて船橋市が動くことを強く要望し、質問を終わります。