2023年2月24日、市議会の議案質疑で、海老川上流地区開発の洪水対策の矛盾、JR船橋駅南口で大和ハウス工業が51階建のタワーマンションを建てようとしている問題、中小・小規模事業者への物価高騰対策、生理の貧困について質問しました。

ーーーーー

◆松崎さち 議員 日本共産党の松崎さちです。

まちづくりについて3点、最初に海老川上流地区開発からお伺いいたします。

今日は、資料、ご用意いたしました。

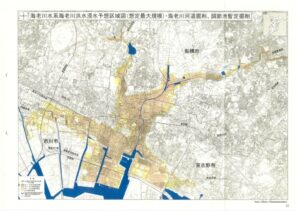

1枚目なんですけども、昨年9月に三井共同建設コンサルタント株式会社が出しました、この上流開発が下流域に及ぼす浸水のシミュレーションです。黄色やオレンジ、赤のところが浸水区域でございます。

これによりますと、想定最大規模の雨が降ったら、たとえ千葉県が長津川と海老川の合流地点まで河床掘削をし、調節池の暫定整備をやったとしても、区画整理の予定地は50センチ~3メートル浸水するという結果です。

これは実際どれくらいの高さとなっているんでしょうか。また、当初、本市は区画整理の予定地に想定最大規模の雨が降ったとしても床下浸水で済むようにすると、50センチ以下にすると。だから、そのように組合を指導すると言ってたんですけど、その話は一体どうなってるんでしょうか、伺います。

◎都市計画部長(宗意正之) お答えいたします。

土地区画整理事業区域内について、50センチ以下の浸水に抑えられるよう盛土をするというところでやっていた件でございますが、シミュレーションを実施したところ、盛土した場所につきましては浸水深が減少しておりましたが、想定最大規模の降雨、年超過確率1000分の1、いわゆる千年に一度の降雨を上回る降雨の場合には、場所により浸水深がゼロメートル~2メートル程度となる結果となっております。

この浸水深が大きい場所の主な理由といたしましては、既存道路の擦り付けなどで、地権者の希望で盛土を行わないことなどでございます。

現在、この浸水シミュレーション結果を踏まえまして、浸水を抑えるような対策、対応につきまして、土地区画整理組合と協議をしているところでございます。

◆松崎さち 議員 そうすると、最悪のパターンですと、1階の天井まで床上浸水するということになります。

12月の5日に流域治水の会船橋という市民団体の方々が、本市に意見書を提出しております。京都大学名誉教授、元京大防災研究所の所長である今本博健さんという方の意見書でございます。

その中には、今回の雨水対策は破綻しているとあります。区画整理の予定地には、海老川の下流域が水害に遭わないように6つ調整池を造って雨を一時的にためて、その水を1時間当たり10ミリ相当の雨水管に少しずつ通して流していくと、海老川に流していくと。だから大丈夫っていうのが船橋の論理なんですけど、今本教授はこうおっしゃってます。

河川が危険状態にあったら、ポンプ放流の実施は許されない。船橋市のこの1枚目~3枚目の資料によりますと、高頻度の降雨、十年に一度の雨だとしても、海老川は水があふれている、氾濫が発生している。すなわち、海老川は高頻度の降雨に対してすら危険状態にあって、ポンプ放流は許されない。土地区画整理事業の雨水対策は、河川管理において許されないポンプ放流の実施を前提としており、破綻しているという結論なんです。

この資料の1枚目~3枚目にありますとおり、3パターンの雨どれも海老川の下流域は水があふれてるんです。県の河川事業が進んでいてもそうなんですね。

そうすると、このシミュレーションは、下流で水があふれてるにもかかわらず、上流でポンプ放流をするということが前提になっていたんでしょうか、そもそも、ご答弁ください。

◎都市計画部長(宗意正之) お答えいたします。

先ほどご案内のありました今本教授の意見書でございますが、市民団体からの要望書等に添付されておりましたので拝見させていただいておりますが、その内容等につきまして、市は意見を言う立場にはないと考えてございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 意見を言う立場にないっていうことは、はっきり言えないっていうことは、やましいことがあるって思われても仕方ないと思うんですね。

ポンプ放流をそもそも止めないといけないんですね。そうすると、この6つの調整池っていうのは容量が137ミリ。ですから、計画規模の降雨、9時間で221ミリですか。これでもうとっくに満水を超えるわけです。そうすると、満水になった水っていうのはそのまんま海老川に流れ込んでいくんです。シミュレーションよりもっと状況が悪くなるっていうことなんです。

近年、線状降水帯もしょっちゅう出てますけど、医療センター周辺もどうなるのかも含めて、もう一回シミュレーションすべきじゃないでしょうか。

◎都市計画部長(宗意正之) お答えいたします。

本市が行いましたシミュレーションにつきましては、千葉県から提案のありました2つの工事、海老川調節池の暫定掘削及び海老川の河道整備について考慮したもので、これは県と市で協議を行った結果、これらの工事は土地区画整理事業完了時までに実施が見込めるとのことであったため、この新たな条件を加えて、より現状を正確に反映することができると考えた中でシミュレーションを実施してございます。

市として実施したシミュレーションにつきましては問題ないものと考えてございますので、さらなるシミュレーションを行うことは考えてございません。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 それはやっぱり科学的な知見を軽視する、専門家の意見聞かないっていうことで、大変危ない話じゃないかなと。

そもそもこのシミュレーションは、内水氾濫が入ってないんですね。11月にこのまんま仮換地指定をしてしまって、どっと工事を進めると大変危険だと思います。

もう1つは、この資料の4枚目についてお伺いいたします。

これは開発の前後で浸水の深さがどうなるかっていうのを色で表してるんですけども、青のところは浸水が減る、グレーは変わらない、赤は浸水が増えるという意味で、この開発予定地の東西ですね、グループホームも住宅地もある場所で浸水が増えると。この件について、半年前、船橋市は関係者にどう説明するか、組合と協議すると言ってたんですけど、その後はどうなってるんでしょうか、伺います。

◎都市計画部長(宗意正之) お答えいたします。

現在、市は土地区画整理組合と、浸水シミュレーションの結果、浸水深が増加するエリアの対応等につきまして協議中でございます。協議がまとまり次第説明してまいりたいと考えてございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 問題は先送りにしてもなくなりませんし、こういう時限爆弾抱えてるような状況ですので、早めに対応すべきだと思います。

今本教授は、意見書の最後でこのようにおっしゃってます。海老川の下流には人口と資産が集中しており、河川管理者は氾濫を解消、回避するための最大限の努力をしなければならない。土地区画整理事業後の浸水面積あるいは浸水の深さが事業前より減少することをもって、事業を容認することは決して許されることではない。つまり、そもそもこの開発がなかったらもっと浸水減るはずなんですね、下流のほうは。それをやらない、ですよね。そもそも上流の開発がなかったらもっと浸水が減るはずなのに、アクセルもブレーキも両方踏んでるっていうのが今の実態ではないかっていうふうに思います。結局のところ、上流でも下流でも、このシミュレーション以上に大きな影響を与えると想定されますので、この点についてもっと真摯に受け止めるべきじゃないかと思います。

西武の跡地について、お伺いいたします。

大和ハウス工業株式会社が地上51階建て高さ200メートルのタワーマンションなどの建設を計画し、船橋市が大幅に高さ制限を緩和しようとしております。海浜幕張駅付近のアパホテルよりも20メートルも高い、大変高いビルです。近隣の状況が一変するんではないんでしょうか。

今回の規制緩和がこのビル周辺にどういう影響を及ぼすのか、船橋市はどういうふうにご認識されてるんでしょうか。

◎都市計画部長(宗意正之) お答えいたします。

周りの影響ということでございますが、日照や風害などについて、都市環境を損なわないように現在検討しているところでございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 日照やビル風だけじゃなくて、渋滞、それから圧迫感の発生、眺望など、いろんな影響があると思います。

中学校だって足りなくなるかもしれないと話ありましたけど、ビル風は特に高い建物ほど強くなっていきます。常に風がもう吹いている状態になったりとか、あるいはお年寄りはもう歩くのも危なくなってしまったり、自転車が倒れそうになってしまう。あるいは芝生広場、2階に造るって言うんですけど、落ち着いて本も読めるような環境じゃないとか、そういうことが起きないんでしょうか。

都市計画の運用指針には、特定街区について次のようにございます。

建築物の位置及び形態を決めるに当たっては、隣地及び周辺市街地との相隣関係に十分考慮し、かつ都市環境を損なわないよう定めるべきである。街区内の建築物の容積率は、都市計画としての望ましい市街地像の実現の観点から、周辺地域に対する環境上の影響などを勘案して過大にならない範囲で指定されるべきである。

今回の規制緩和、都市環境を損なわない、容積率は過大にしない。このように約束できますでしょうか。

◎都市計画部長(宗意正之) 令和5年2月6日に開催いたしました市都市計画審議会におきまして、日影や風の影響などの検討等について、資料を基に説明もしてございます。

今後行われる市民向けの説明会でも同様の説明を考えてございますが、この風害につきましては、風洞実験も行ってございます。植栽を配置することで暴風対策を行うなど、風環境を改善させるよう考えてるところでもございます。

これらの船橋市の特定街区運用基準に基づき、事業者のほうと協議を進めているところでございます。

以上のことから問題はないものと考えてございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 協議さえすれば問題がなくなるわけではございません。植栽によってビル風が軽減されるっておっしゃるんですけど、例えばビル1棟でも重大な影響があるとして、外国ですけど、ロンドンではガイドラインをつくってるんです。風速8メートル、傘がひっくり返る一歩手前の強さ、これをもう不快と呼んで、快適じゃないと呼んで、人がめったに歩かない場所にしかそこは許さないと定めたり、座る人が時々いる場所であれば風速4メートルまで、そういうようなことがちゃんと検討されているんでしょうか。

それから、説明会でそういうシミュレーション結果を示すとおっしゃるんですけど、その資料自体は参加者に配られないと伺っております。しかもインターネットでもその資料公開しないと。そうすると、説明会に日程が合わなくてどうしても行けないっていう市民の方は見ることができないんですね。ネットで公開したり、役所の窓口で公開する、誰でも見られるようにすべきじゃないんでしょうか、伺います。

◎都市計画部長(宗意正之) お答えいたします。

風の影響でございますが、先ほどもご答弁いたしましたが、風洞実験等を行った上で軽減を図るような対策を考えてるところでございます。

また、ホームページ等の公開ということでございますが、こちらにつきましては、現在こちらの事業の内容がまだ協議中、案の段階でございますので、資料の公開というところについては考えてございません。

しかしながら、今後行われます説明会等では、都市計画審議会と同様、こちらの資料を用いて丁寧に説明をしていきたいと考えてございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 風の影響を軽減図るって言うんですけど、そうすると風速何メートルに軽減するっていうふうに大和ハウスは言ってるんでしょうか。

それ伺いますのと、あと大和ハウス工業、説明会で出されても目の悪い人は見えないですよね。資料が手元にあればずっと見やすいわけです。これから縦覧ですとか公聴会なんかも開かれるとしても、見通しが分からなければ何にも意見満足には出せないわけで、ちょっと公共機関としてあまりに不公正じゃないかっていうふうに思いますが、いかがですか。

公開しちゃいけないっていう法的な規制が存在してるんでしょうか。

◎都市計画部長(宗意正之) 風速の資料ということでございますが、現在手元に資料がございませんので、ご答弁することができません。

続きまして、公開についての何か規則等があってできないのかということでございますが、船橋市情報公開条例、公文書の開示義務等の中では、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまた特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすものについては除くということになっております。いずれにいたしましても、案の段階でございますので、公開は考えておりません。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 不当に市民の間に混乱を及ぼしかねないっておっしゃるんですけど、いろんなことおっしゃってたんですけど、市民がびっくりするような中身があるって言うんだったら、それもっとなおさら早めに出さなきゃいけないですよね。建ってからだと、もう何十年もずうっとそこに存在するわけですから、遅いわけです。全然不当でも何でもないと思います。

もう1つちょっと伺いますと、2019年の台風19号での避難所の件です。

中央公民館では避難者が140人、船橋小学校には135人、数多くの避難者が訪れ、職員は対応がし切れない。そういう状態が発生しておりました。つまり、この地域は人口密集地だけど避難所が足りないわけです。

西武の跡地は、そもそも最大3メートルの浸水想定区域です。液状化マップでも危険が強いとされている地域です。長周期の地震動も超高層ビルでは想定されております。

エレベーターが大地震、南海トラフ地震なんかで長期間止まる、トイレが長期間使えない。そういうときに上層階の人は暮らせないんですね、そこで。大量の避難者が出て、避難所がパンクする、行き場がない。そういうこと起きないでしょうか。帰宅困難者のスペースどころか、そのマンションの人のスペースにならざるを得ないんじゃないかと思います。

この件、船橋市は、民間だって今避難所に使えますっておっしゃってたんですけど、どういう想定されてるんですか。

◎市長公室長(田中浩二) お答えいたします。

西武跡地の高層マンションにつきましては、災害対策に備えて、当然ながらそのマンション内でいられるような対策を講じていくものと考えてます。

また、そこに住まわれる方々に関しましても、転入の手続をする際には、窓口において危機管理課が作成したパンフレットやマニュアルなどを配付して、災害対策に備えていただくように、それは周知、ご案内をいたします。

民間施設の避難場所でございますが、避難所としての指定は行っておりませんけれども、例えば物資の協定などと併せてイオンですとかマミーマート、イケアなどと避難者の受入れに関する協定を締結しておりますので、市が指定しております宿泊可能避難所、これで受入れができなくなった場合はそういった民間の施設も活用していきたいと思います。

また、今後新たに施設、大規模なそういった民間の施設ができるような場合には、そことの協定等も含めて取組を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 相手は民間ですから何があるか分からないわけで、それをもう大前提にするのもどうかと思います。安易に容積率引き上げずに、やっぱり最悪のケースを考えるべきではないでしょうか。

森のシティの開発では、学校が不足して、42億円かけて新たに学校を造りました。市民1人当たり6,600円の負担っていうことになります。後先考えない開発容認の後始末を市民にしわ寄せするということだけは避けていただきたいと思います。

最後に、まちづくりのことで、東中山のことをお伺いいたします。

東中山2丁目の方々から、近隣にスーパーがないという声が複数出されております。国道14号線から中山競馬場に向かって北上する通り、西側の西船6丁目・7丁目、東中山2丁目、2015年と比べ人口は1,223人、世帯数は844世帯も増えております。しかし公園が少なく、トラブルが絶えておりません。買物できる場所も遠く、特に運転免許を持たない高齢者が不便を強いられております。3回来る移動スーパーは、時間が合わなければ行けません。

この現状、そもそも認識されていたんでしょうか、伺います。

◎経済部長(市原保紀) お答えいたします。

東中山につきましては、議員ご指摘のとおり、食料品や日用品を購入できる店舗が少なく、また、坂も多いため、買物に不便を感じてる住民が多い地域であることは当然のことながら認識しております。

そこで、ご紹介があったとおり、地域の要望を受けて、令和3年5月から民間事業者と連携して、当該地域において移動販売事業を実施してるところでございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 人口増が税収増やすからと、開発を容認し続けてるだけなんですけど、公園も少ない、スーパーも少ない、これでは暮らしやすい町とは残念ながら言えません。西武跡地ですとかメディカルタウンですとか、一極集中ばっかりしてないで、こういう東中山みたいなところにスーパー誘致すべきじゃないかと思いますけど、伺います。

◎経済部長(市原保紀) お答えいたします。

実際にスーパーを誘致するとなると、土地や開業資金だけではなく、開業後に安定的な運営・経営ができるよう、継続的な支援が必要になるものと考えてございます。

そのため、市が主体的に実店舗に誘致を行うことは難しいことから、先ほどご説明させていただいたとおり、比較的実施がしやすい移動販売を民間事業者と連携して実施してるところでございます。

移動販売事業につきましては、中山に限らず町会自治会等の地域の皆さんから要望を受けて実施しておりますが、今後も買物支援につながるよう事業者と連携しながら取り組んでまいります。

また、誘致につきましては、私ども経済部としてはスーパーを運営してる事業者ともかなり連携を取っておりますので、そういう要望があった旨については順次伝えていきたいと思っております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 ぜひ事業者と協議していただきたいと思います。

物価高対策についてお伺いいたします。

補正予算や来年度予算には、中小企業・小規模事業者への直接支援がございません。9月議会で成立し、今申請を受け付けているエネルギー料金高騰対策助成金は確かに大変好評ですけれども、半年間で30万円も電気代やガス代、使わない。こういう店舗が非常に多いと地域を回っていて感じております。

4月以降の値上げラッシュで、さらに危機的状況が深まってまいります。国からの臨時交付金はまだ10億円来る予定だとお伺いいたしました。私は財源調整基金をこういうときこそ使うべきだと思いますけど、なぜ今回直接支援の拡充が提案されなかったのか、お伺いいたします。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

今議員からご紹介されました、今後10億円程度というお話でございますが、これにつきましては、令和4年度の感染症予防事業等負担金などの国庫補助事業の補助裏としまして、今現在約10億円程度が見込まれるのではないかと考えてるところで、まだこちらにつきましては限度額決定、限度額に対する通知が来ていないので、今回予算のほうに計上はしていないところでございます。

今後につきまして、やはり今後、物価高騰とか、その事業のところが今後も継続的になるのか、一時的になるのかがちょっと分からない状況の中で、やはり事業を進めるにつきましてはその財源というのが大変大切になりますので、今後臨時交付金とかの状況または今後そのような財源が来るのかも含めまして、対象事業については検討してまいりたいと考えているところでございます。

◆松崎さち 議員 ぜひ検討していただきたいんですが、そもそも今回の制度を知らない小規模事業者が結構多いなと感じました。チラシの新聞折り込み、ポスター掲示の場所を増やす、全戸配布など、やれることまだあったと思うんですけれども、周知を強めていくべきじゃないかと思います。

その点についてご見解をお伺いいたします。

◎経済部長(市原保紀) お答えいたします。

制度の周知につきましては、広報ふなばしや市のホームページの掲載のほか、商工会議所や法人会など各種経済団体にご協力をいただき、会員の皆さんに周知をしてるところでございます。

また、事業者情報メールの配信や他の助成制度を利用する事業者に対してもチラシを送付するなど、多くの事業者に制度を活用してもらえるよう努めているところです。

今後も引き続き、事業の期間が延長になりましたので、周知に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 今以上に周知強めるって、具体的にポスターの掲示増やすとか、それぐらいだったら低額ですし、そんなにできないことでもないと思います。

事業者のことだけじゃなくて、地域経済全体の問題として、今回のことは捉えるべきだと考えます。中小企業や小規模事業者は、地域に根を下ろして需要に応えて雇用を生み出している最も重要な存在と言えます。コロナ特例の融資の返済も始まって、今大変倒産ラッシュが相次ぐんじゃないかと言われておりますので、全面的に支援すべきだと思います。

では最後に、生理の貧困の問題についてお伺いいたします。

私、学校の問題と公共施設全体についてお伺いしたいと思うんですけども、そもそも貧困対策っていうだけじゃなくて、女性の人権の問題として捉えるべきではないかと思います。

この間、市立の小中学校では、生理用品の支給を希望する子供たちはトイレに置いてあるカードを持っていけばいいと、教職員に。そのように船橋市はやっておられますけど、利用状況はリアルなところでどうなっているのか。全学校のうち何校でカードが利用されていて、その利用回数はどうなっているのか、お伺いいたします。

◎学校教育部長(礒野護) お答えいたします。

今年度から女子トイレに生理用品がもらえるカードの設置を依頼しております。4月から現在までにカードを利用して生理用品をもらいに来た件数は、延べで小学校では23回、中学校では73回ございました。

また、カードを置いてありますが、カードを使用せずに直接養護教諭にもらいに来た学校ですが、小学校では55校中52校、中学校では27校全校でございます。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 では、カードを使わず直接もらいに来られた子供たちの、学校数は今お答えいただいたんですけど、回数はいかがなんでしょうか。

◎学校教育部長(礒野護) お答えいたします。

生理用品をもらいに来たということで、各学校ごとに回数を幅を持って聞いているところでございます。

小学校では、1回~5回もらいに来た生徒が24、6回~10回が19、11回~20回が7、21回以上が2となっております。

中学校では、1回~5回が6、6回~10回が9、11回~20回が7、21回以上が5という数になっております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 小学4年生から中学校3年生までとしますと、1学年5,000人男女がいて、2,500人が生理のある方だとしたら、大体1万人~1万5000人っていうことになるんですけど、今おっしゃっていただいた利用回数、実態やっぱり少なすぎるというふうに考えます。カード式はやはり使いづらいということではないんでしょうか。

◎学校教育部長(礒野護) お答えいたします。

カードを利用して生理用品を渡しているということの中で、養護教諭と直接対面してもらったケースが多くございます。その中で、やはり子供たちが家庭の悩み等を話す機会もありまして、教職員からもカードだと伝えづらいことも伝えやすく安心感があり、もらいやすい。管理上も困ったことはなかったというような回答を得ているところでございます。

また、小学生からは、直接は言いにくいので、カードがあるといいと思う。困ったときはこのカードを利用すればよいことが分かり、安心したとの感想がございました。

中学生からは、困っているとカードのことを友人が教えてくれたので利用したなど、利用しやすさをうかがわせる感想がございました。

以上のことから、引き続き生理用品がもらえるカードを設置して、きめ細やかな対応をするよう学校へ依頼してまいりたいと考えております。

以上でございます。

◆松崎さち 議員 もちろんカードがあるとないとでは大違いですから、子供たちからそういうような感想が出るっていうのは当たり前のことだと思います。

しかし、保健室に行きづらいっていう子供たちが隠れてるんじゃないかなと。そういうことは十分あり得るわけで、しかも、いろいろちょっと申し上げておきたいんですけど、昨年の3月議会で、文教委員会で日本共産党の坂井議員がこの件取り上げました。そうしましたら、保健体育課長は衛生管理が難しいとおっしゃってたんですね。子供が、その場に生理用品がないことでトイレットペーパーを何重にも重ねたりとか、それ以外の物を代用する。そういうことのほうがむしろ不衛生。そういう不衛生が生じているっていう、そのことはご認識あるんでしょうか。

それから、そのときに生徒指導上の問題が心配になるってご答弁されてたんですけど、それはそもそも子供たちに性教育があまりにも不十分だからなんです。教育現場での指導や生徒への性教育と理解、それによって解決することが本来なんだけれども、そこは手をつけない。だから生理用品にも触れられない。これだと本末転倒だと私は思います。

生理用品の管理をするのが女性に限られるので、女性の教職員の負担が大きくなるともご答弁ありましたけれども、そもそも、確かに私たち誰も包括的な性教育っていうものを学校で受けておりませんので、気持ちは分かるんです。

だけれども、今インターネットで子供たちが誰でも有害サイトに容易にアクセスできる。そういう時代になってるわけです。性教育っていうものを大人も子供も深めなきゃいけない。そういう時代なんですけども、その点を避けて生理用品も置かないと。これではやっぱり子供の人権上問題があると思うんですけど、いかがでしょうか。

◎学校教育部長(礒野護) お答えいたします。

性教育という観点からお答えいたしますと、小学校・中学校におきましては、発達段階に応じて保健体育科の授業で性教育の授業は行っているところでございます。

衛生面での管理というところで具体的にお話が今ございましたが、現在のところ、子供たち、そして教職員、保護者などから直接教育委員会に生理用品をトイレの個室に置いてほしいという要望はございませんので、今実際にやっているこの生理用品がもらえるカードを設置して対応するということで今後も継続していきたいと考えてます。

また、生徒指導上の問題ということで、最近ネットでも様々なわいせつに関する事案が紹介されてございますが、やはり性教育をしたり生徒指導をしていく中でも様々な問題が起こりますので、それについては教育委員会と学校で連携をしながら、そういう相談等には乗っているところでございます。

また、女性教職員のお話が出ましたが、やはり男性の教職員がトイレに入ってというところでは、やはり子供たちに対しても、不快に感じる生徒もいると思いますし、女性教職員が現在もそういった対応をしていただいてますので、教育委員会としてはそのように考えているところでございます。

以上です。

◆松崎さち 議員 トイレの管理のことをおっしゃってたんですけど(予定時間終了2分前の合図)、そうとも限らない。日常的に男性の教職員にだって、子供たちが生理のことを相談できるような環境づくりが本当は必要ではないかというふうに思います。

発達段階に応じた性教育とおっしゃってたんですけど、ちょうど教育現場で指導するチャンスなわけです、生理用品のことっていうのは。そういうところをやっぱり生かすべきではないかと思いますし、保護者や子供たちから要望がないというのは、これまでなくて当たり前だったものをなかなか出しづらいのは当たり前だと思うんですね。高校では、もう今設置をするところが出てきていて、船橋高校なんかでは何百も使用されていると、喜ばれているって実態がありますから、ぜひ船橋でもやるべきだと思います。

この本庁舎についてもお伺いいたします。

こちらもいろいろな方が、市民の方々が訪れる場所です。ジェンダー平等という観点から、まずは本庁舎をはじめとした全ての公共施設のトイレに生理用品を設置すべきと考えますけども、ご見解をお伺いいたします。

◎企画財政部長(林康夫) お答えいたします。

市役所本庁舎トイレにつきまして、生理用品を設置したらどうかということでございます。

それにつきましては、現時点で設置することは管理のことも含めまして難しいと考えておりまして、設置につきましては現在考えていないところでございます。

◆松崎さち 議員 私は、トイレットペーパーはどこのトイレでも普通に置いてある。だけど、生理用品だけはもう女性が生涯何十万円もかけて自ら用意しなきゃいけない。このこと自体がやっぱりジェンダー不平等ではないかと思います。女性が男性のおむつについては取り扱うのが一般的なのに、なぜか男性が女性の生理用品を扱うのは一般的ではないと。そこにやっぱりおかしさがあるんじゃないか。生理を恥ずかしいもの、不浄なものとしてきた。そういう時代はもう変えるべきだというのが今時代の流れですので、子供たちのためにもトイレで使いたいときに使えるようにすべきだと考えますので、本庁舎も含めて全部のところに置くことを強く求めておきたいというふうに思います。

以上で終わります。