2023年10月4日、船橋市議会の予算決算委員会全体会で、市立医療センター移転事業への船橋市関係の支出が921億円にも上る件について質問しました。また、生理休暇が取りやすい職場環境づくりと、会計年度任用職員の待遇改善の必要性についても取り上げました。

ーーーーー

◆松崎さち 委員 日本共産党の松崎さちです。片道13分を目指しています。

3点、大きく補正予算と職員の生理休暇、会計年度任用職員の待遇について今回、お伺いします。

おとといから、船橋メディカルタウン構想の賛否を問う住民投票の実現を目指す署名活動が市民の皆さんによって始められています。署名期間は11月2日までとなっています。浸水想定区域の軟弱地盤に巨額の市費を投じる事業、海老川上流地区開発が注目をされているところです。

そういう中で今議会では、医療センター整備基金積立金の54億円が提案をされており、この間も議論が行われてきました。結局、この開発に市は幾ら使うのか、こういう質問が先番議員からなされたときに、本市は531億円とご答弁をされて、市のホームページに新しく開設された海老川上流地区のまちづくりに関します。Q&A──東京新聞でも出ましたが、この設問に、「まちづくりに対し市はいくら支払うの?」と、こういうのもつくられて、同様の回答が行われています。

しかし、説明が足りないと考えます。確かに一般会計からの支出の見込みは、現時点で、利子も含め531億円。しかし、病院事業会計が存在しないことにされていないでしょうか。

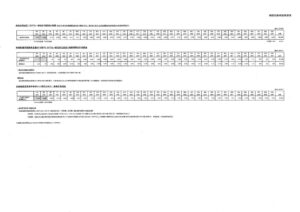

今日お配りした資料のほうをご覧いただきたいと思います。医療センターに作っていただきました。

1段目の表は、昨年度を起点に36年間の病院事業会計への一般会計からの繰入額、その総額の推移です。右端にあるとおり、全部で1087億9500万円が繰り入れられます。

2段目の表は、新病院の概算整備費697億5000万円についての推移で、上段は一般会計の負担分、下段は病院会計の負担分です。36年間で、一般会計は417億円を負担します。これはこの間の答弁とおりですが、しかし、病院会計の負担分については言及はありませんでした。それは、この表にあるとおり、36年間で390億1200万円です。

つまり、病院のローンの支払いの総額は417億円プラス390億円、807億円になるわけです。駅57億、区画整理事業への助成57億、合わせたら921億円になるわけです。このことを何で本市は今議会及びホームページで隠しているのでしょうか。

病院事業会計が一般会計からの何の繰入れもなく、運営が民間病院のようになっているというのならまだ分かりますが、実際はそうではないってことはこの表の3個目の表で示されています。資料の3段目の表、新病院の整備費以外にも一般会計から病院事業会計への繰入れはずっと行われます。それ、別に否定しているわけではありません。公立病院なので。ただ、事実として繰入れが行われて、36年間で670億9500万円、新病院の建設費とは別に繰り入れているわけで、これはもう病院会計の新病院建設費の負担分390億円の1.7倍にもなる額なわけです。お金に色はないですから、新病院の整備費は全額一般会計から出しているのも同じとも言えます。これだけ一般会計が支えている病院事業会計の負担分の390億円、存在しないかのようなこの間の説明というのは納得がいきません。

病院ローンの支払いの総額が807億円にも上ります。だからこそ今回54億円もの基金の積立てがこうやって提案されているのではないでしょうか。本市の説明は不十分ではないかと思いますが、ご見解をお伺いします。

◎副病院局長 議員ご指摘の市ホームページの海老川上流地区のまちづくりに関する、Q&Aのところについてですが、ご質問に関して、なるべく簡潔にお答えをお示しするようにしており、具体の内容は回答の後にリンクを設け──回答の後にというのは、回答の下の部分になりますが、そちらのほうにリンクを設け、リンク先で詳細のご説明をするというつくりにしています。Q&Aのうち、「このまちづくりに対し市はいくら支払うの?」については、市の一般会計の負担、言い換えると、市民負担がどの程度になるかという観点で整理をしたものです。

病院事業会計の負担は、ご指摘もありましたが、約390億円となりますが、これは、病院経営の中で支払っていくものなので、このQ&Aに記載していませんでした。なお、病院事業会計を含めた事業費等はリンク先で確認いただけるようになっています。

また、間もなく発行する新病院建設ニュースの第6号のほうでは、新病院整備に係る事業費やそれぞれの負担額、支払いの推移などについて詳しく説明をさせていただく予定です。

◆松崎さち 委員 病院の新病院ニュースのほうで報じるということですが、東京新聞が報じていたのはもう「まちづくりQ&A」、そもそもワンクリックという手間があるわけで、ぱっと見たときのその印象づけというのが非常に大事ではないかなと思うわけです。

今回ですが、病院事業会計も含めたこの海老川上流地区開発に対する、船橋市関係の支出は現時点で921億円だと、このことをお認めになるかどうかをご答弁ください。

○委員長(日色健人) ご答弁される方いらっしゃいますか。お認めになるかどうかということですが、どなたかご答弁立たれる方はいらっしゃいますか。

◎企画財政部長 今、委員おっしゃられた一般会計の負担、また、病院の負担ということで、経費が足し上げて921億ということ、金額としては921億ということで、今、議員が言われたことで、負担とかそういったことではありませんが、経費としてそういうものが今後……まだ全てちゃんと建設費その他については今精査しているところですので、現時点で出された表上の数字を足し上げると921億ということになっているということでよろしいでしょうか。

◆松崎さち 委員 負担とかそういうことではないっておっしゃいましたが、この表にも、医療センター自ら一般会計負担金、新病院負担って書かれているわけなので、それもはっきり921億円なのは認めるしかないと思います。堂々とホームページに、船橋市関係の支出は921億円って書いたらよろしいと私は思います。事業費を矮小化して市民をごまかすようなまねはやめるよう、強く求めておきます。

続いて、人件費、生理休暇についてお伺いをします。

総務分科会で昨年度の実績について、日本共産党の岩井議員から質問し、市長事務部局の女性1,506人──正規職員です。昨年4月1日時点だが、このうち、生理休暇を取られたのは35人というご答弁がありました。僅か2.3%です。私も文教分科会で市立船橋高校の実績を伺って少ないと思いましたが、もっと少ないなと。本市全体ではどうだったのでしょうか。また、正規の方だけじゃなくて、会計年度任用職員の方々はどうだったのでしょうか。市長事務部局、教育委員会、消防局、医療センター、それぞれ実績をお伺いします。ご答弁ください。

◎総務部長 市長事務部局の常勤の女性職員数ですが、ただいま議員のほうからご指摘があったとおり、令和4年4月1日現在で、市長事務部局のほうで、女性職員が1,506人います。そして、令和4年度中に生理休暇を取得した職員というのが実人数で35人となっています。

また、会計年度任用職員ですが、こちらのほうは、週の勤務日数が2日や3日といった少ない職員もあくまで1人としてカウントしていますので、あくまで参考値となりますが、令和4年4月1日現在で、市長事務部局において、女性職員のほうは2,410人です。そして、令和4年度中に生理休暇を取得した職員というのが、実数で21人となっています。

◎管理部長 令和4年度教育委員会の常勤の女性職員数は、4月1日現在で246人です。そのうち、令和4年度中に生理休暇を取得した職員数は実人数で6人となっています。

次に、教育委員会の会計年度任用職員ですが、総数については、先ほど総務部長からの答弁があったとおり、週の勤務日数が2日や3日など少ない職員も1人としてカウントしていますので、あくまでも参考値となりますが、4月1日現在で、女性職員は1,073人です。そのうち令和4年度中に生理休暇を取得した職員数は、実人数で6人となっています。

◎消防局長 令和4年度の消防局の常勤職員数は、令和4年4月1日現在で693人、これに対し、女性職員は24人ですが、生理休暇を取得した職員はおりません。

次に、令和4年度の会計年度任用職員は、令和4年4月1日現在で該当者は1人でありましたが、生理休暇は取得していません。

◎副病院局長 令和4年度医療センターの常勤の女性職員数は、4月1日現在で622人です。また、令和4年度中に生理休暇を取得した職員数は、実人数で1人となっています。

次に、令和4年度医療センターの会計年度任用職員だが、4月1日現在で、女性職員数は222人です。また、令和4年度中に生理休暇を取得した職員はいませんでした。

◆松崎さち 委員 労働基準法の68条により、働く人々には雇用形態を問わず、週何日とか問わず、生理休暇の取得が認められています。生理痛、月経前症候群には、重い軽いの個人差があり、取得日数の上限もありません。

しかし、本市全体では、今ありましたが、女性職員が6,104人いらっしゃるわけですが、生理休暇を取られた方の実人数はなんと69人。取得率は1.1%。特に女性の会計年度任用職員で3,706人に限れば、取得率は0.7%と非常に低くなっています。正規職員の方々もそれより多いとはいえ、1.75%と決して高くありません。この結果について、本市がどのように評価をされているのか、原因をどう捉えているのか、お伺いします。

◎総務部長 生理休暇の取得については、今、委員からお話もありましたが、人によって状況が異なるものであり、また、様々な休暇制度の中から、どの休暇を取得します。かについても職員が選択します。というものです。

結果について、一概に評価を申し上げるというところは難しいところではありますが、厚生労働省が令和2年に民間事業所を対象に行っている雇用均等基本調査においても同様に、近年では1%に満たないという状況も報告されています。

本市も同様の傾向が見られると考えていますが、この休暇については、働く女性の保護のために制度化されているものです。働きやすい環境をつくるための休暇制度の1つとして、取得促進ということでは制度の周知を引き続き図ってまいりたいと考えています。

○委員長(日色健人) 松崎委員、申し訳ありません。時間回す前に、今のテーマのご質問終わったところで、休憩取ってもよろしいでしょうか。

[松崎さち委員「はい」と呼び、登壇]

◆松崎さち 委員 周知を引き続き図りたいということですが、これまでどおりのやり方だと、これまでと同じだと思います。

確かに、全国が1%に満たないのはそのとおりで、著しく下がっているわけですが、そういうことで問題意識持って調査が、全国ではされています。

日本医療労働組合連合会女性協議会が昨年10月27日に調査をしました。生理のときに鎮痛剤を毎回飲む、時々飲むという回答は、全体の76.3%。生理休暇を取らない理由で最も多いのは、周りが誰も取っていない、43.9%、そして、説明がない、制度を知らなかったなどの記述もあったとのことです。実は、私も深いところまでは知りませんでした。

市内では、女性職員はみんな気軽に、生休取るねと毎月取って元気に働いている、そういう病院もあります。本市の医療センターは、844人もの女性が働いているのに、何と取得がたった1人、どれだけストレスがあることかと感じます。

総務分科会では、母体保護の観点から取得の増加を検討課題としたいとご答弁もあり、それは本当に歓迎します。ところですが、そもそも体が不調で疲れ切っていたら、人間以外の動物だって休む。生理休暇が取りやすくなるよう、国立市では、職員を対象に外部講師を招いた生理研修が行われました。女性職員が僅かな消防署でも全国では行われた例があります。

昨年度の1.1%、この取得率を踏まえて、本市でも研修をする。そうした対策もすべきだと思いますが、ご見解をお伺いします。

◎総務部長 休暇の取得に当たっては、現在、勤怠管理システムの導入により、手続上は所属長へ直接請求できるという形で取得しやすい手続にはなっていると思っています。

また、周知の話ですが、新年度が始まるタイミングなど、休暇制度については通知、あるいは手引によって全庁的に周知をしています。そういったものの工夫をするということと、今、先進事例で研修を行っている自治体もあるという話なので、そういった部分については調査をしながら、周知と併せて検討を進めたいと思います。

◆松崎さち 委員 研修について、調査しながら検討したいという前向きなご答弁いただいたので、ぜひやっていただきたいと思います。

20代・30代の職員の離職率が高くなっているとお伺いしています。若い人にとって魅力ある職場になるよう早い取組を求めて、このテーマは終わります。

○委員長(日色健人) 松崎委員の質疑の途中ですが、ここで、会議を休憩します。

12時09分休憩

13時10分開議

○委員長(日色健人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

松崎さち委員の質疑を継続します。

松崎委員。

◆松崎さち 委員 最後に、会計年度任用職員のことでお伺いをしたいと思います。待遇の改善を求めるものです。

先ほど生理休暇について取り上げ、そこで取得率が0.7%という実態を明らかにしていただきました。そもそも市役所の業務は女性に支えられているなと、人数を見ていると感じます。

今回伺った市長事務部局、教育委員会、消防局、医療センターのみに限りますが、特別職、四市派遣職員を含まない9,363人の職員のうち、女性は6,104人、65.2%にも上っています。非正規です会計年度任用職員の割合は、男性は16.4%だが、女性は60.7%にも上っています。

この会計年度任用職員の女性たち3,706人、この中でなぜ生理休暇の取得率が昨年度0.7%だったのでしょうか。正規職員は1回の生理につき、2日間有給の生理休暇が認められています。しかし、会計年度任用職員は有給ではありません。無給です。休めば休むほど給料が減っていくわけです。今、物価高騰なので、ただでさえ生活がきついところ、有給の生理休暇さえ保障されていないと。こういう状態というのは、端的に言って差別ではないでしょうか。

2020年4月に同一労働同一賃金法が施行しています。雇用形態の間の不合理な待遇の差や差別的取扱いを禁じています。正規職員にある有給の生理休暇を、会計年度任用職員には認めないできたと。これを差別だということを市は認識されているのかどうかご答弁ください。

◎総務部長 会計年度任用職員の生理休暇が無給ということについてですが、地方公務員法の規定では、職員の勤務条件を定めるに当たっては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないよう適当な考慮が払われなければならないとされているところです。国、そして千葉県や千葉市をはじめ、近隣自治体では無給の特別休暇として取り扱っているところです。本市においても法の趣旨にのっとり、申し上げた国や近隣自治体と同様に無給の特別休暇としているところです。

◆松崎さち 委員 近隣では無給だということですが、総務省の調査を私、拝見しました。昨年の4月1日現在、会計年度任用職員の生理休暇を有給にしている自治体があります。1,788の自治体のうち、417自治体だと。23.3%に上っています。まだまだ少ないですが、こうやって差別をなくそうというところがあると。

今のお答えからは、昨年度の会計年度任用職員の生理休暇が0.7%の取得率であったということについて問題視されてないのかなと、そういう印象をうかがえましたが、改善すべきと思ってはいらっしゃらないのか、お伺いします。

◎総務部長 会計年度任用職員の取得の割合が低いということですが、先ほどもご答弁のほうで申し上げたが、あくまでも会計年度任用職員の総数については、週当たりの勤務日数が少ない職員も1人として総数に含めていますので、その割合を一概に常勤職員と比較はできないと認識しているところです。

ただ、人数的には少ないということは承知していますので、そういった部分も周知については努めてまいりたいと考えています。

◆松崎さち 委員 そうは言っても、週5日フルタイムに近く働いていらっしゃる会計年度任用職員の方々もたくさんいらっしゃるわけですから、一概に低くて当たり前とはとても言えないなと感じます。

体の仕組みが別に会計年度任用職員になったら変わるわけでもないので、やっぱり明らかな差別ではないでしょうか。と思いますし、有給にすべきだということを申し上げたいと思います。

最後に、会計年度任用職員の賃金についてお伺いをしたいと思います。昨年度もこれまで同様、放課後ルーム、保育の職場などで人手不足が一層問題になってきました。現場からは悲鳴が上がっているところです。こういう人手不足が問題になる職場は必ずと言っていいほど、仕事に見合った賃金が保障されていません。きつい物価高騰の下で私たち日本共産党は公務職場で最低でも時給1,500円を確保すべきだとこの間訴えており、この船橋市でも同様に実現すべきだと考えます。公務職場ですることは民間に波及をしていきます。そのことを考えても率先して賃上げをすべきだと思います。

昨年度までの人手不足、この解決をしていくためには、待遇を抜本的に、会計年度任用職員の皆さん、抜本的に待遇を引き上げる、この必要性があると認識されているか、お伺いします。

◎総務部長 会計年度任用職員の報酬だが、地方公務員法に規定します。職務給の原則、あるいは均衡の原則等に基づき定めるということとされています。

また、従事する職務の内容、近隣との均衡を踏まえ、職種ごとに時給単価を設定しているというところです。

ご質問の時給単価を1,500円、最低でも1,500円にということですが、申し上げた地方公務員法の規定、あるいは国が示す会計年度任用職員の事務処理マニュアルを踏まえて現行の時給単価の設定を引き続き行ってまいりたいと考えていますし、適正な報酬水準となるよう今後も対応してまいりたいと考えています。

また、人員不足ということについては、これについては、採用の募集とか、あるいは各種の取組について引き続き推進を図ってまいりたいと考えています。

◆松崎さち 委員 人員不足について、今までどおり募集するということですが、募集したからといってみんな低賃金に納得するというわけがないので、ここはもうこの物価高騰なので、やはり踏み切るべきだと思います。

病院のローンには総額807億円、海老川上流開発には総額921億円も市関係で支出を決めておきながら、働く皆さんの人権保障には無関心、こういう船橋市の不見識が改めて明らかになったと思います。こうした姿勢を抜本的に変えるべきだと申し上げて終わります。